静かな艶を、あなたの手に。

革は、ただ「丈夫」なだけでは足りない。持った瞬間に、指先が迷わない。気持ちが整う。そんな道具が、暮らしの基準になっていく。印傳屋(いんでんや)の「甲州印伝」は、その基準を長い時間で磨いてきた革工芸です。鹿革(しかがわ)のきめ細かな肌理に、漆(うるし)で文様を置く。光を派手に返さず、けれど確かに艶を宿す。そこにあるのは、見せびらかす豪華さではなく、所作を美しくする控えめな強さです。

そしてもう一つ、印伝が面白いのは「文様の意味」が生きていること。たとえば菊唐草(きくからくさ)や七宝(しっぽう)、青海波(せいがいは)。祝いの席や改まった場で、なぜその柄が選ばれてきたのか。文様が礼法とつながるあたり、皇室文化の「節度の美」とも相性がいい。伝統工芸が“古い”のではなく、“使うほど新しい”。そんな感覚が残ります。

出典:印傳屋

革に、漆を置く時代。

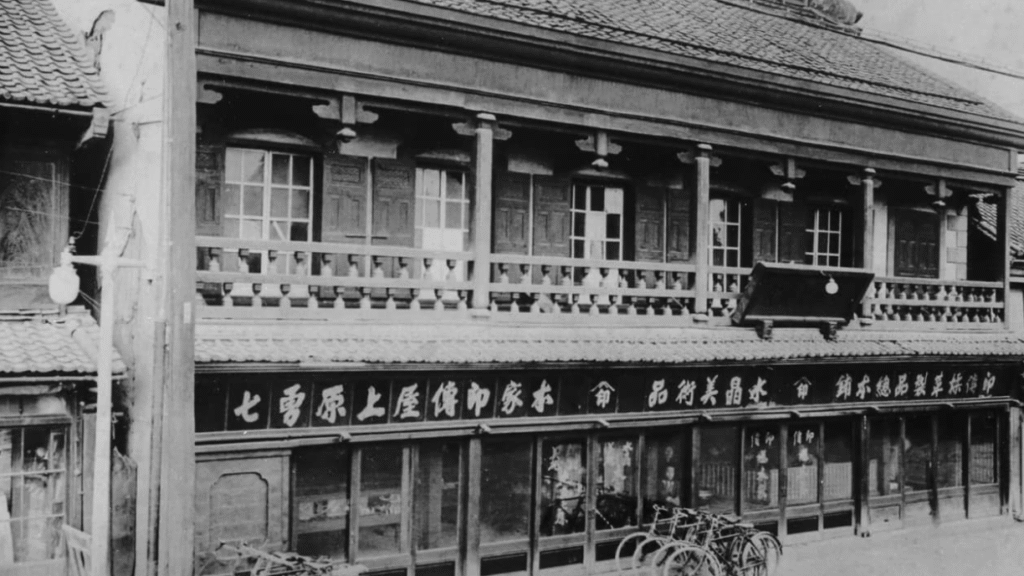

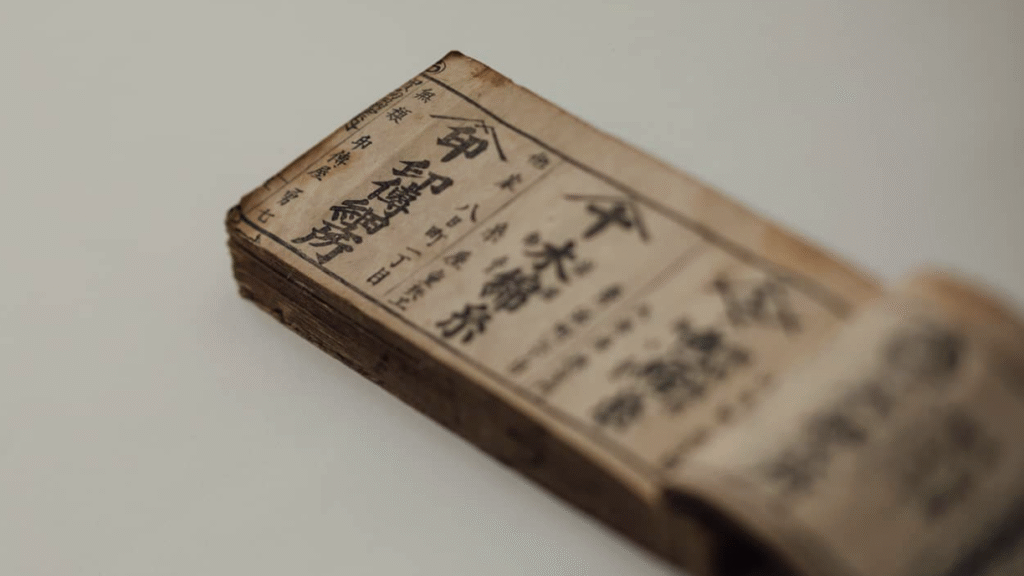

甲州印伝の時間をたどると、いきなり戦国の気配が立ち上がります。印傳屋の系譜では、天正10(1582)に上原家が創業したとされ、のちに「上原勇七(うえはら ゆうしち)」の名が継承されていきます。甲斐国(かいのくに)といえば、武田信玄(たけだ しんげん)。軍装や馬具の世界では、軽くて強い鹿革が重宝され、革を“戦の道具”として使いこなす知恵が育ちました。ここがまず、印伝の出発点として面白い。

江戸時代になると、革は戦場から町へ降りてきます。平和の世では、道具は「強さ」だけでなく「粋」も問われる。甲府城下(こうふじょうか)を中心に、革小物や袋物が広がり、文様は武家の節度と町人の洒落のあいだを行き来します。文様には意味がある。七宝は円が連なり「ご縁が続く」を願う柄、青海波は穏やかな波で「平安が続く」を表す柄。菊は言うまでもなく、皇室の象徴である十六八重表菊(じゅうろくやえおもてぎく)を想起させる花です。もちろん、すべてが宮中に直結する話ではないけれど、柄を“言葉”として扱う日本文化の流れの中に、印伝がきれいに収まっている。

場面が変わって幕末。嘉永7(1854)といえば、日米和親条約(にちべいわしんじょうやく)で開国へと傾く頃です。装いも道具も、外からの新しさに揺さぶられ始める。明治元(1868)の明治維新で制度が変わり、明治4(1871)の廃藩置県、明治5(1872)の鉄道開業(新橋—横浜)で、人と物の流れが一気に加速します。そんな近代の波の中でも、印伝は“革に漆を置く”という中核を手放さず、用途を寄せていきました。巾着、煙草入れ、札入れ、名刺入れ。暮らしの道具が変わっても、手の中で完結する美は残る。

そして昭和。大量生産が当たり前になって、素材の物語が薄くなる時代です。それでも、印伝は「触れてわかる」工芸として息をつないでいきます。昭和62(1987)には「甲州印伝」が経済産業大臣指定の伝統的工芸品となり、技の輪郭が制度の上でも守られるように。制度ができたから価値が生まれたのではなく、価値が積もって制度が追いついた。その順番が、いかにも日本の手仕事らしい。令和に入っても、革の呼吸と漆の艶は変わらず、むしろ“基準”として静かに強くなっていきます。

出典:印傳屋

写真:印傳屋(公式サイトより)

革と漆の、ちょうどいい距離。

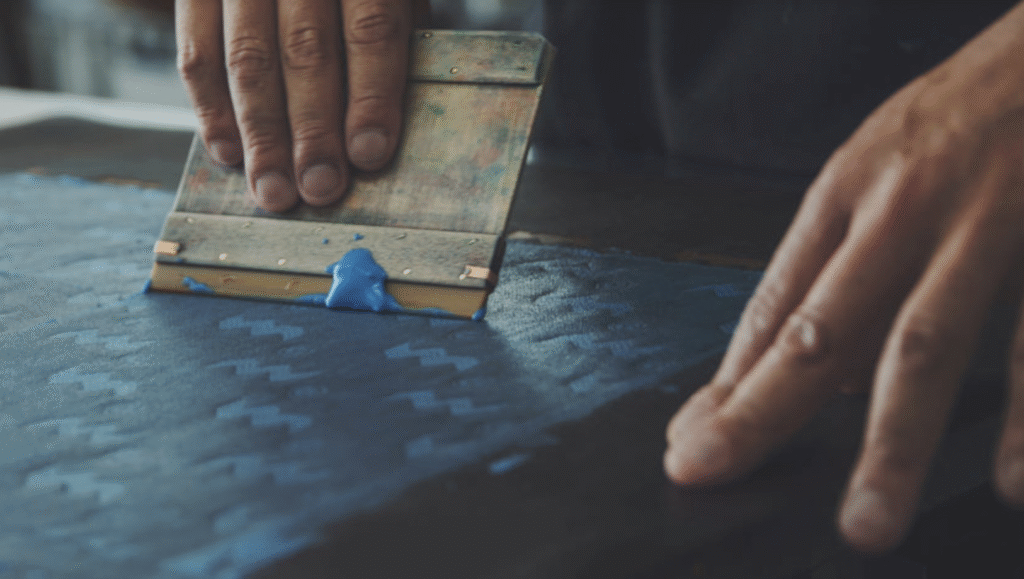

甲州印伝の核は、素材と工程の相性にあります。鹿革は軽く、しなやかで、手の油分にもなじみやすい。そこへ漆を置くと、硬い“皮膜”ができるのではなく、文様として盛り上がる。触ると、わずかな段差。視覚より先に、指先が気づく設計です。

工程を言葉にすると素朴です。鹿革を整え、型紙を当て、漆を置き、乾かす。けれど、漆は温度と湿度に敏感で、同じ配合でも粘りが変わります。だから手の圧も変える。乾かし方も変える。乾いた後の艶は、光の角度でふっと立つ程度。その控えめさが、かえって長持ちする美しさになります。

官能で言うなら、音は静か。手触りは、さらりと吸い付く。密度は軽いのに、頼りない軽さではない。ここが印伝の不思議です。革が呼吸して、漆が輪郭を保つ。そのバランスが崩れないように、形(かたち)も無理をしない。小物が多い理由も、そこにあります。手の中で完結する工芸。だから、強い。

写真:印傳屋(公式サイトより)

文様で気持ちを伝える。

印伝は、贈答と相性がいい。これは販売の話というより、礼法の話です。日本の贈り物は、言葉を少し引っ込めて、意味を道具に持たせる文化がある。色を抑える。形を整える。柄に願いを預ける。そんな作法です。

たとえば七宝は「円満」、青海波は「平穏」、麻の葉(あさのは)は「健やかな成長」。菊は、皇室文化を連想させる節度と格を帯びやすい。だから、式の場にも馴染む。名刺入れは、手渡す所作を整える道具。財布は、日々の出入りを静かに支える道具。巾着や小物入れは、身の回りを“散らかさない”道具。生活の乱れを、そっと整える。贈る側の気持ちは、そういうところに出ます。

派手に祝うより、きちんと祝う。声を上げるより、息を整える。印伝は、その方向の美しさを知っている工芸です。

写真:印傳屋(公式サイトより)

続けるための、まじめさ。

伝統工芸がいちばん難しいのは、技そのものより「同じ品質で続ける」ことかもしれません。印伝は天然素材が主役です。鹿革は一枚ごとに表情が違い、漆は季節で性格が変わる。だから検品は、数値だけでは終わらない。光に透かす、指で触る、文様の輪郭を見る。小さな差を見逃さない目が、再現性をつくります。

もう一つは、直す前提。長く使う道具は、捨てる前に“整える”という選択肢を残します。修理や部品交換、使い方の助言。そうした積み重ねが、結果として廃棄を減らし、素材の時間を伸ばす。いわゆるサステナビリティという言葉が流行る前から、工芸はその方向に立っていました。使い切る。育てる。手放すときも丁寧に。印伝の暮らしは、そういう姿勢と似合います。

写真:印傳屋(公式サイトより)

最後は、手の記憶。

工芸の価値は、説明を読んで分かる部分もあるけれど、最後は手が決めます。持ったときの軽さ。指が文様をなぞるときのわずかな段差。開け閉めの静けさ。机に置いたときの佇まい。そういう“手の記憶”が、暮らしの品格をつくっていく。

印傳屋の甲州印伝は、華美を避け、過剰を避け、それでも薄くならない。天正10(1582)から積もった時間が、鹿革と漆の上で、ちゃんと息をしているからです。使う人の生活に合わせて、少しずつ馴染み、少しずつ育つ。道具が人を追い立てないのも、いいところ。急がない艶。静かな基準。そんな余韻が、最後に残ります。

写真:印傳屋(公式サイトより)

コメント