香りは、目に見えない教養。

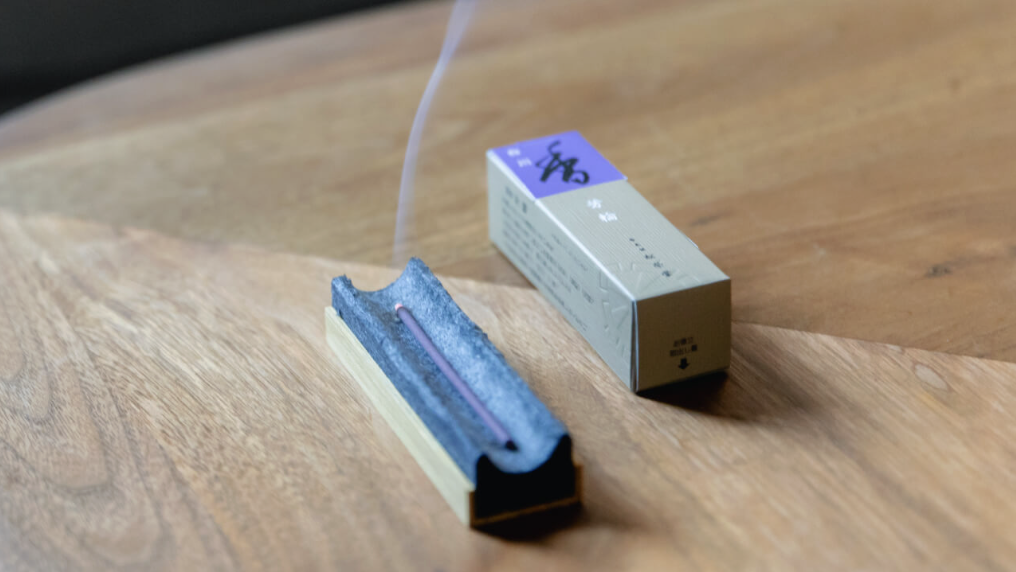

お香やお線香は、嗜好品というより「空気の作法」だと思う。部屋の隅に、ひとすじの煙。甘いとも辛いとも言い切れない余韻が、会話の速度を少しだけ落としてくれる。香りが整うと、人の所作も整う。そんな感覚がある。

京都の老舗・松栄堂(しょうえいどう)は、その“整い”を、派手に語らず、黙って積み上げてきた。香木の選別、粉末の細かさ、練りの硬さ、火の入り方。小さな差が、香りの人格を決める世界である。

いま、情報は速い。けれど香りは速くならない。火を点け、待ち、吸い込み、消えていく。その時間ごと引き受ける道具だからこそ、基準が要る。松栄堂が“基準”たり得るのは、香りを「贅沢」ではなく「文化」として扱ってきた、その姿勢にある。

出典:松栄堂

香が、都をつくった。

香りの歴史を引いて見ると、日本の“都”のつくり方が見えてくる。はじまりの場面としてよく語られるのが、595(推古天皇3)年。淡路島に香木が漂着し、朝廷に献上された――『日本書紀』に見える、有名な話だ。伝説めいて聞こえるが、ここで大切なのは「香りが、政治と結びついた」という点である。

奈良の都へ場面が移る。東大寺と正倉院。聖武天皇(しょうむてんのう)と光明皇后(こうみょうこうごう)に連なる、国家仏教の空気。その中心に、香はあった。仏前に供える沈香(じんこう)や白檀(びゃくだん)は、祈りの媒介であり、権威の陰影でもある。香りは、目に見えないが確かに“場”を支配する。

平安へ。紫式部『源氏物語』が示すのは、香が「教養」であり「恋」であったこと。薫物(たきもの)を衣に移し、誰の香かで人柄が分かる。言葉より先に、香りが名刺代わりになる世界である。香は、身体の外側にまとう人格だった。

室町になると、香りは遊びにして、さらに制度になる。足利義政(あしかがよしまさ)の東山文化。茶の湯が整うのと歩調を合わせ、香道も形を得ていく。志野宗信(しのそうしん、1443–1523)が伝える志野流、三条西実隆(さんじょうにし さねたか、1455–1537)に関わる御家流。香合わせ、組香(くみこう)、聞香(もんこう)。鼻で嗅ぐのではなく、耳で“聞く”という言い方が生まれる。香りが、芸として自立した瞬間だ。

戦国のざわめきも、香を消しはしない。織田信長(おだのぶなが)と、正倉院の名香「蘭奢待(らんじゃたい)」。切り取って所有するという行為は、香木が権力の象徴であったことを物語る。やがて千利休(せんのりきゅう)の茶の湯が、静けさを制度にする。香と茶は、同じ“間”を扱う兄弟のようなものだ。

江戸に入ると、香は武家の礼節と、町人の遊び心を両方受け止める。寺院の線香、座敷の匂い袋、節句や贈答の香。暮らしの「節目」を、煙がつなぎとめていく。ここで京都は、香の技術と流通の中枢として息をし続けた。

そして1705(宝永2)年。京都に松栄堂が創業する。近世の都市文化がほどよく熟し、香が“特別”であると同時に“日常”にも降りてくる、その時代だ。松栄堂が担ったのは、香道具としての香りだけではない。仏事のお線香、家庭の小さなお香。用途が違えば、求められる燃え方も、香り立ちも違う。ここを取り違えると、場が崩れる。だから松栄堂は、香を「場の設計」として磨いていった。

明治維新1868(明治元)で時代が切り替わり、西洋の香水文化が入ってくる。ここで香は二つに分かれる。肌に付ける香りと、空間に置く香り。松栄堂は後者の系譜を、あくまで丁寧に守る。昭和戦中の物資難、戦後の大量生産の波。香りもまた“速さ”を求められるが、速さだけでは残らないものがある。令和2019(令和元)を生きる私たちが、ふと香に戻るのは、その遅さが、逆に現代の呼吸になりうるからだろう。

出典:松栄堂

出典:松栄堂

出典:松栄堂

香りは、素材で決まる。

お香・お線香の肝は、材料と粒度にある。中心になるのは香木――沈香(じんこう)・伽羅(きゃら)・白檀(びゃくだん)。そこへ桂皮(けいひ)、丁香(ちょうこう=クローブ)、竜脳(りゅうのう)などの香料、そして結びの役を担うタブ粉(たぶこ)。この“土台”がしっかりしていると、香りは甘さだけで終わらない。奥行きが出る。

練りの硬さも、香りの人格を左右する。硬いと燃え方が静かで、香り立ちは細く長い。柔らかいと立ち上がりが早いぶん、印象が先行する。松栄堂の香は、このあたりのバランス感覚が上品だ。最初の一息で魅せて、あとで引かない。引き際が美しい。

官能の言葉で言えば、煙が「さらり」としている。喉に絡まず、鼻腔の奥にうっすら残る。手触りでいえば、箱を開けた瞬間の乾いた紙の感触、線香一本の軽さ、折れにくさ。音もある。火を移すときの、ごく小さな“チリ”。ここまで整っていると、香りは嗜好ではなく、習慣になっていく。

出典:松栄堂

一服の前に、ひと焚き。

香りは、礼法と仲がいい。茶の湯でいえば、客を迎える前に炭を整え、湯を沸かし、道具を清める。香も同じで、空気を整えるための“前段”になる。だから茶室では、聞香の教養がそのまま所作に出る。千利休の流れを汲む茶の湯が、香を遠ざけたのではなく、むしろ香の精度を要求した、と見るほうが自然だ。

仏事のお線香は、さらに別の礼節を持つ。煙は、祈りの目印になる。立ち上る方向、消えていく速さ。派手である必要はない。ただ、乱れないこと。松栄堂のお線香が好まれるのは、この「乱れなさ」に尽きる。香りが感情を煽らず、静かに寄り添う。

贈答でも同じだ。香りは受け手の空間に入っていく。だからこそ、強すぎないのが美しい。季節の挨拶に添える匂い袋、引越しの手土産、法要の返礼。場面を選ぶほど、香は“言葉の代わり”になる。言い過ぎない言葉として。

出典:松栄堂

出典:松栄堂

香りは、同じに作れない。

香木は天然素材だ。産地も年も違う。沈香ひとつとっても、甘さが前に出るもの、苦味が芯になるもの、湿った土のような影を持つものがある。つまり、毎年同じ味噌を作るより難しい。だから老舗は、レシピだけで勝負しない。素材の見立てと、配合の微調整。ここに技がある。

松栄堂の強みは、再現性を「固定」ではなく「幅」として捉えているところだと思う。香りを完全に同一化するのではなく、揺らぎを読み、狙いの範囲に収める。火入れの感覚、粉の湿り、練りの圧。いずれも、工場の数字だけでは片付かない。人の手が最後に効いてくる。

トレーサビリティや環境配慮の難しさも、この世界の現実である。伽羅や沈香の希少性は、もはや伝説ではない。だからこそ、香りを「使い捨て」にしない姿勢が、サステナビリティになる。一本を丁寧に焚く。少量で空気を整える。香りの贅沢とは、量ではなく節度なのだろう。

出典:松栄堂

出典:松栄堂

出典:松栄堂

出典:松栄堂

煙が消えたあとに。

香りは、残らない。だからいい。煙が消えたあと、部屋に残るのは、わずかな余韻と、気持ちの向きだけだ。松栄堂のお香・お線香は、その余韻の形がきれいで、しかも押しつけがましくない。上品という言葉が、久しぶりに仕事をする。

日本の伝統とは、古いという意味ではなく、手放さない“手順”のことだと思う。推古天皇の時代から始まる香の物語は、正倉院、源氏、東山、茶の湯を経て、私たちの机の上の小箱にまで降りてくる。目に見えないのに、確かに続いてきたもの。すこし不思議で、だから惹かれる。

夜に一炷。朝に一本。法要に一束。香りの役目は場によって違うが、共通するのは、空気を丁寧に扱うという態度だ。松栄堂は、その態度を、いまも変えずに届けてくれる。煙が消えたあと、背筋が少しだけ伸びる。そんな道具である。

出典:松栄堂

コメント