中川政七商店「ふきん」-台所に宿る、三百年の知恵。

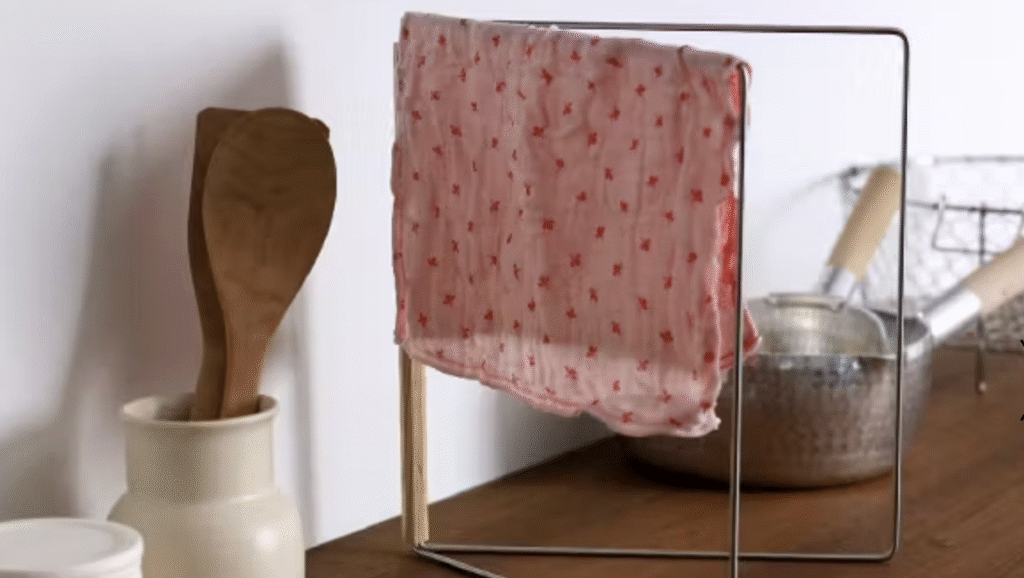

奈良の町家から始まった商いは、いまや日本各地の工芸と生活をむすぶ編集者のような存在になった。中川政七商店の象徴が「蚊帳生地のふきん」。薄くて軽く、洗うほどに柔らかく、乾くのが早い。台所の水気を拭き、食器を輝かせ、時に出汁をこし、贈り物にもなる。日用品の顔をした工芸品――それが、このふきんの本質である。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

蚊帳生地を、台所の名品に。

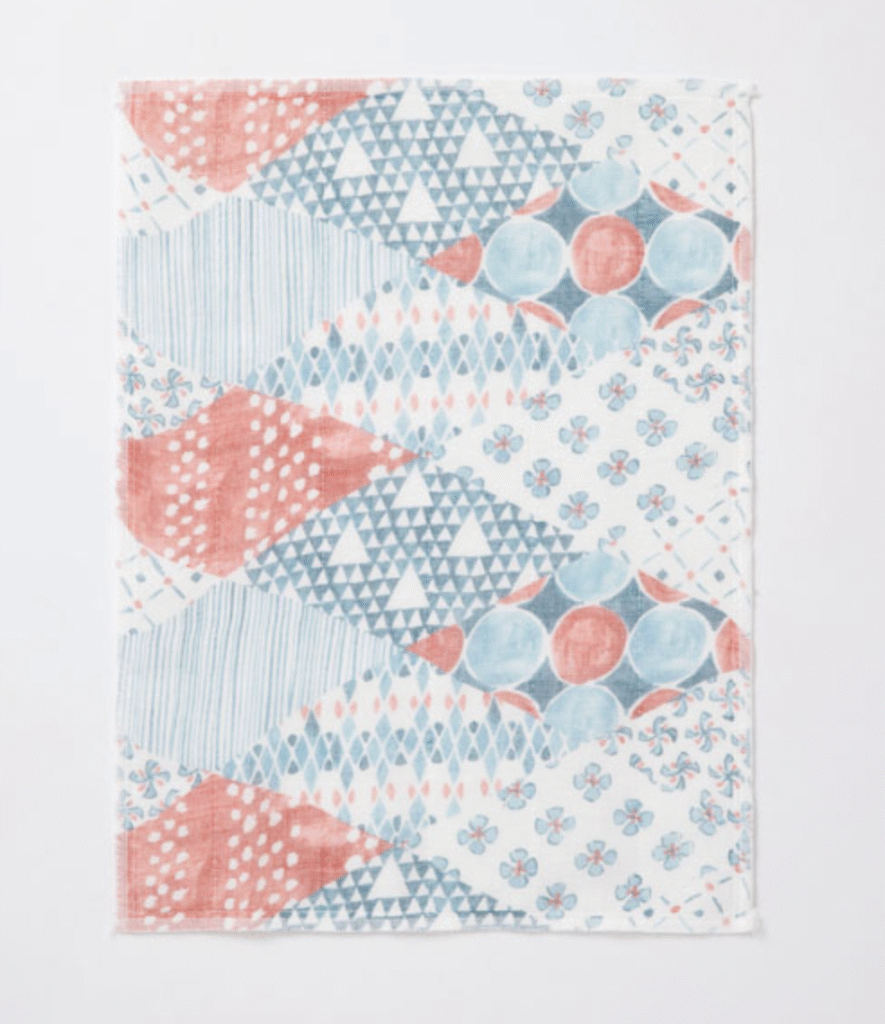

奈良の名産「蚊帳」を織る技術を応用し、目の細かな平織りの布を重ね合わせて縫い上げたのが中川政七商店のふきんである。素材は綿や麻(もしくは綿×レーヨン)を中心に、糊抜きと湯通しを丁寧に施すことで、最初から驚くほどの吸水性を発揮する。軽く、丈夫で、乾きが早いから衛生的。食器拭き、台拭き、ゆで野菜の水切り、蒸し布、来客時のおしぼり……一枚で台所のほとんどの仕事を受け止める設計だ。季節の文様や吉祥の図案をのせた「贈って嬉しいふきん」も多く、使い心地と見た目の両立こそがこのブランドらしさである。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

奈良晒から蚊帳、そして“ふきん”へ――商都の知恵が台所に辿り着くまで。

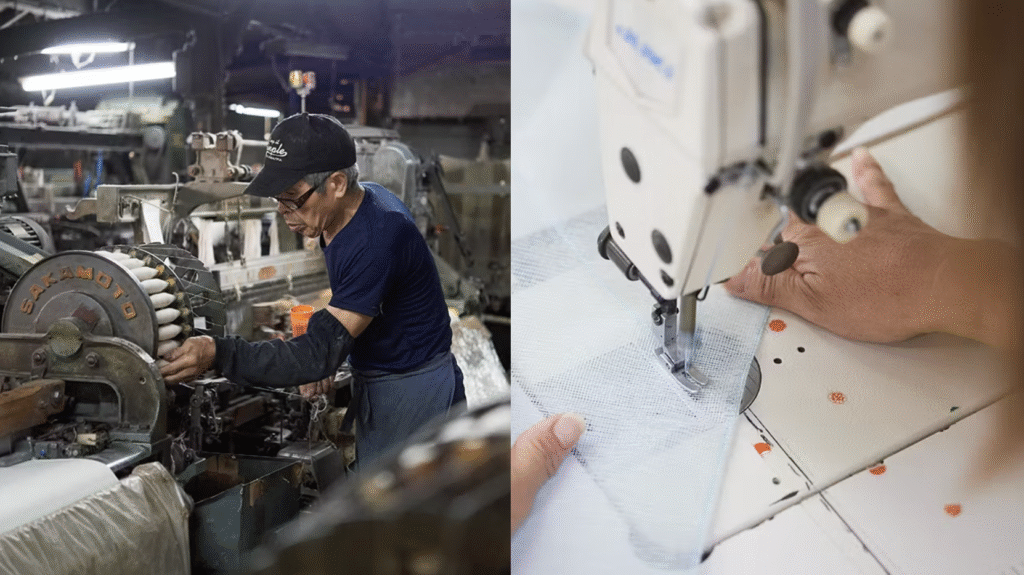

中川政七商店の源流は江戸中期の奈良にある。奈良は古来、麻の晒(さらし)文化で栄えた土地で、井戸水と澄んだ空気、そして職人の手が布を白く清らかに仕上げる。「奈良晒」は武家や公家の肌着、神事の装束として重宝され、その流通を担った商家のひとつが中川家だった。江戸後期になると、蚊が多い夏の都で快適に眠るための「蚊帳」が庶民へと広く普及し、晒の技術は蚊帳生地の大量生産へと展開する。奈良の蚊帳は、麻や綿を細く強く撚り、きめ細かな平織りで通気と防虫を両立させた生活工芸で、町家の梁に吊るされた緑の蚊帳は、夏の情景そのものだった。明治維新を経て、暮らしは洋化する。寝具は布団からベッドへ、窓には網戸が普及し、蚊帳の需要は次第に縮小する。伝統の産地は“得意技を失う”危機に直面した。ここで中川家は、布そのものの性能――「軽い・丈夫・乾く・衛生的」という蚊帳生地の本質に立ち返り、用途の再発明に踏み切る。寝具としての蚊帳から、台所で使う“ふきん”へ。蚊帳の心地よさを、布巾の機能に翻訳したのである。昭和期、戦後の復興と高度成長の波の中で、家庭の台所はアルミやステンレス、プラスチックへと変化する。化学繊維のスポンジやタオルが台頭する一方で、蚊帳生地のふきんは「くり返し洗えてすぐ乾く」「煮沸や漂白で清潔に戻る」という圧倒的な合理性で、料理好きの間に静かに根付いていく。平成に入ると、中川政七商店は“生活工芸”を掲げ、全国の産地と共働しながら、奈良の技を現代の目線で編集する小売・企画へと舵を切る。ふきんはその象徴として磨かれ、祝いや季節の柄、用途別のサイズ展開、引出物や内祝に使える意匠など、使い心地と物語性を兼ね備えた名品へと育った。かつて蚊帳をくぐっていた夏の記憶は、いま台所の一枚に受け継がれている。伝統を“守る”のではなく、“使えるかたちに変えて守り抜く”。奈良晒→蚊帳→ふきんという連続は、単なる商品開発ではなく、産地の生存戦略であり、暮らしを支える日本の工芸の更新史そのものだ。技術的には、糸の撚りと目の密度を精密にコントロールし、縫い合わせ前後の糊抜き・湯通しで繊維の目を開かせる。これにより、初回からストレスのない吸水と速乾、洗濯を重ねるほど柔らかく育つ感触が生まれる。近年は麻混やレーヨン混など素材配合を最適化し、用途別に層数や縁取りの仕様を変え、乾きやすさと丈夫さのバランスを追究している。江戸から令和まで、およそ三百年。中川政七商店の歴史は、奈良の風土と水、職人の手、そして暮らしの知恵が織り成した「日本のテキスタイル文化の縮図」だと言ってよい。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

日用品を、工芸に引き上げる。

中川政七商店が一貫して大切にしてきたのは、道具を「見た目」でも「流行」でもなく「用の美」で語る姿勢だ。よく働き、よく乾き、清潔に戻せること。手入れの仕方が簡潔であること。贈ったとき相手の暮らしの質をほんの少し上げられること。ふきんは毎日使うからこそ、最も工芸的であるべきだという逆説に、このブランドの思想は宿る。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

白と文様、触感のデザイン。

蚊帳生地の清潔な白は、台所の光をよく映す。使い込むほどに角が取れ、繊維がほぐれて指に吸い付くように馴染む。季節の花や吉祥文様のプリントは派手さを避け、食器や料理の色を邪魔しない配色で整える。縁取り(かがり)の色が“今日の台所の気分”をささやかに変える――そんな控えめな演出が、中川政七商店らしい上品さだ。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

台所で完結しない一枚。

使い道は食器や台の拭き上げに留まらない。蒸し器の敷き布、出汁こし、塩もみ野菜の水切り、急な来客のおしぼり、花瓶の下敷き。すぐ乾くから旅にも向き、布一枚で“清潔を携帯できる”のはデジタル時代の合理でもある。ギフトとしても定番で、季節柄や「ありがとう」「おめでとう」の言葉をのせた図案は、手紙のように思いを届ける。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

台所は、いちばん小さな工房。

湯気、光、布の手ざわり。ふきんをゆっくり絞る所作は、暮らしの呼吸を整える。中川政七商店のふきんは、今日の台所を静かに整え、明日の台所へと記憶を渡す。毎日の繰り返しが、いつか“良い時間”に変わる――その小さな奇跡を、奈良の布は引き受けてくれる。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

コメント