一足で、背すじが伸びる。

大塚製靴の靴をはくと、まず歩き方に意識が向きます。かかとから静かに地面に降りて、土踏まずで体重を受け、つま先がすっと前に出ていく。その一連の動きが、いつもより少しだけていねいになる感覚になるのです。革の鳴り方が落ち着いているからでしょうか、廊下を歩いていても音で威張ることがありません。それでいて、鏡に映る姿は自然としゃんとして見えます。

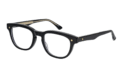

黒のストレートチップに代表されるフォーマルラインは、会議室でも披露宴会場でも、きちんと場に溶け込みます。一方で、柔らかなブラウンの靴やローファーは、ジャケットスタイルや休日の装いを少しだけ大人びた雰囲気に整えてくれます。「服を決めたあと、最後に足もとで締める」。そんな楽しみ方が似合うのが、大塚製靴の靴です。

一足で背すじが伸びるように感じるのは、単に高級な革を使っているからではありません。百五十年近く「人が気持ちよく歩ける靴とは何か」を考えつづけてきた歴史が、足もとからそっと支えてくれるからだと思えてきます。

大塚製靴(革靴・紳士靴)商品一覧(Amazon)を見る

代表商品(人気の革靴)をAmazonで見る

出典:大塚製靴

文明開化の靴音が、いまの通勤路までつづいている。

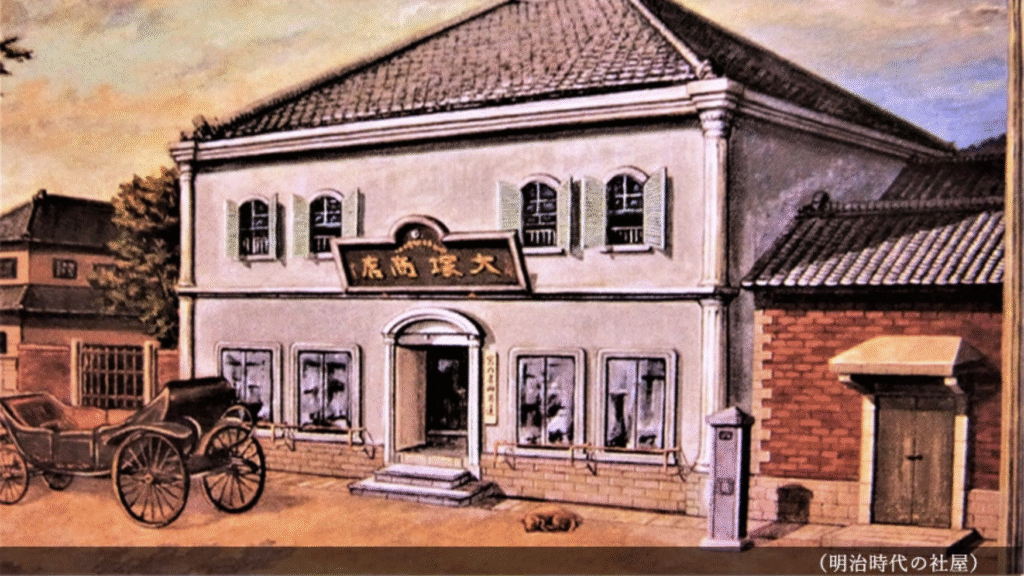

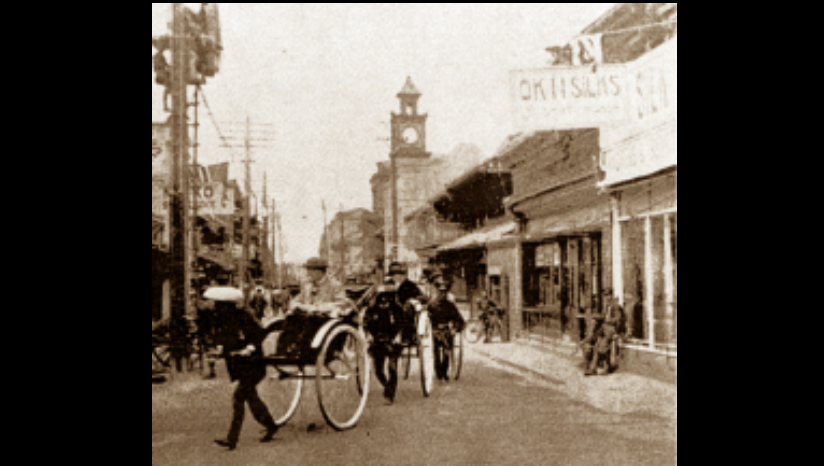

大塚製靴の物語は、1872(明治5)年、東京・芝露月町で始まります。創業者の大塚岩次郎は、当時まだ14歳。父の大塚隊之丞が横浜・弁天通で靴の店を開いた翌年に、自ら「大塚商店」を構えました。和装が当たり前だった時代に、「西洋の靴は、いずれ日本人の暮らしを変える」と信じて店を開いたわけですから、なかなかの決断です。

岩次郎は、ただ輸入靴をまねて作るだけでは満足しませんでした。国内でも評判の高かった伊勢勝製靴場に通って技術を学び、仕入れた革を自分の手で染め、試作品を何足も作りながら、「日本人が一日中はいても疲れにくい靴とは何か」をひたすら考え続けたと伝わっています。

転機になったのは、一人の紳士が持ち込んだ一足のイギリス製の靴。その仕立ての良さに驚いた岩次郎は、「同じものを作ってお返ししますから、分解させてください」と頼み込みます。相手は最初こそ「大切な靴なので」と拒みましたが、くり返しのお願いに心を動かされ、とうとう預けることを承諾しました。

岩次郎は預かった靴をばらばらに分解し、縫い目のピッチや革の厚み、木型のバランスまで細かく研究します。そして数日後、イギリス製と見まごうばかりの一足を仕立て直して返しました。持ち主はその出来ばえに驚き、若い職人の腕を褒めたたえます。この紳士こそ、のちに宮内省調度頭となる宮内書記官・長崎省吾でした。

この出会いが縁となり、1882(明治15)年、大塚商店は明治天皇の御靴製作を拝命します。以来、「皇室の靴」を任されることになり、店の看板には「宮内省御用」の文字が掲げられるようになりました。皇居の石畳を歩く足音を支えるということは、単なる名誉ではなく、「国の顔を支える責任」そのものだったはずです。

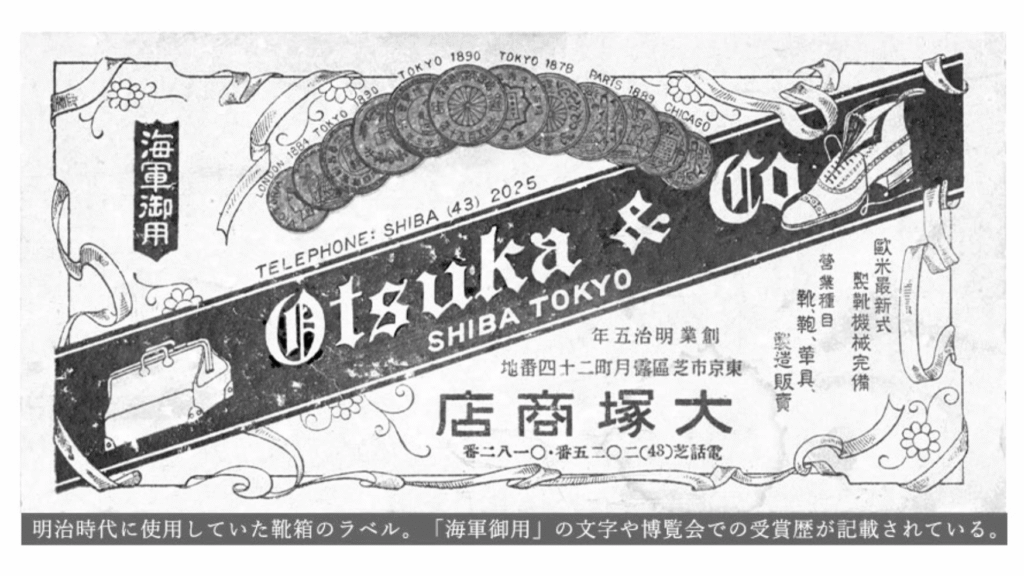

やがて1884(明治17)年には海軍省から水兵靴の製造を、1886(明治19)年には陸軍省から軍靴の製造を受注するようになります。1889(明治22)年にはパリ万国博覧会に出品し、賞状と銀牌を受けた記録も残っています。文明開化の頃、レンガ造りの街路や石畳を鳴らしていた靴の音の一部には、大塚の靴も混じっていたわけです。

戦争と復興、高度成長とオイルショック、バブル景気とその崩壊。人々の服装や働き方が大きく変わっていく間も、大塚製靴は「日本人の足に合う靴とは何か」という問いだけは手放しませんでした。令和のいま、私たちがビル街を歩き、駅のホームを急ぎ足で移動し、会議室に入るときに鳴らす靴音も、その長い歴史の延長線上にあります。

大塚製靴(革靴・紳士靴)商品一覧(Amazon)を見る

代表商品(人気の革靴)をAmazonで見る

出典:大塚製靴

出典:大塚製靴

出典:大塚製靴

出典:大塚製靴

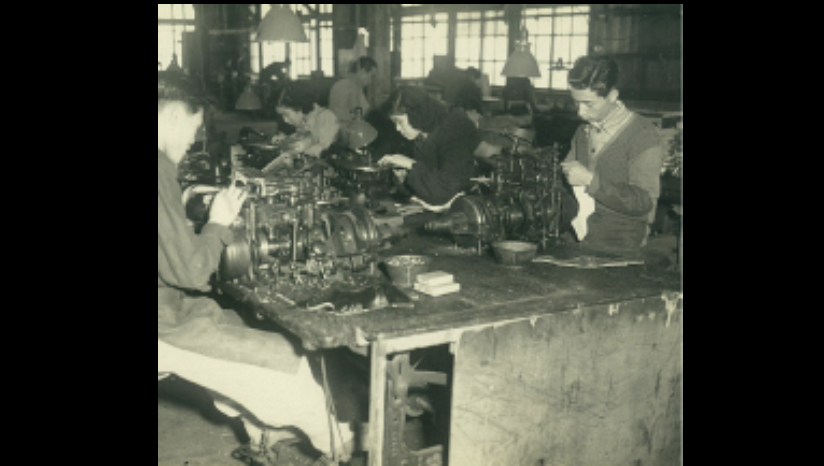

革と木型のあいだで、職人が小さくうなずく。

大塚製靴の靴づくりは、まず革と向き合うところから始まります。使われるのは主にヨーロッパ産のカーフやキップレザーです。それぞれの一枚を手に取り、厚み、きめの細かさ、油分の具合を確かめながら、「この革はどんな一足になりたいのか」を探るように選んでいきます。

次に登場するのが木型です。日本人の足は、甲が高く、幅も比較的広く、かかとは小さめという特徴があります。そのクセを踏まえたうえで、横から見たときのラインが美しく、正面から見ても間延びしない形を探る。ここで、はいたときの「姿勢」の印象がだいたい決まってしまいます。

アッパーを木型にかぶせて引っ張る「吊り込み」の工程では、革のテンションをわずかにずらしながら、指先の感覚でシワを逃がしていきます。強く引きすぎると足あたりが固くなり、弱すぎると数カ月後に形が崩れてしまう。ほんの数ミリの違いを、職人は手のひらと目で受け止めます。

底付けには、伝統的なグッドイヤーウェルト製法が多く用いられます。中底と本底のあいだに入れたコルクが、履き手の足裏のかたちを少しずつ覚えていきます。最初は少しだけ硬く感じても、一週間、二週間と履き込むうちに、自分の足にだけよくなじんだ「マイシューズの床」ができあがっていくわけです。

最後の仕上げでは、コバを丁寧に削り、ヒールを一段ずつ積み上げ、鏡面磨きで光を整えます。ここでも「やりすぎない」ことが大切です。ギラギラとした光沢ではなく、角度によってふっと艶が浮かぶ程度に留める。革と木型と職人の三者がうまく話し合いを終えたとき、一足の靴が静かに完成します。

大塚製靴(革靴・紳士靴)商品一覧(Amazon)を見る

代表商品(人気の革靴)をAmazonで見る

出典:大塚製靴

出典:大塚製靴

「皇室の一足」を、働く人の日常へ。

皇室に納める靴には、特別な条件があります。式典での礼装にふさわしい上品さを備えながら、長い時間立っていても足への負担が少ないこと。どの角度から見られても乱れのないラインであること。そして、歩くときの音が必要以上に主張しないこと。

大塚製靴は、明治天皇の御靴製作を拝命して以来、「節度のある美しさ」を靴の設計に落とし込んできました。この考え方は、一般向けの紳士靴にもそのまま引き継がれています。ビジネススーツに合わせる黒のストレートチップ、少しくだけたジャケパンスタイルに合うブラウンのプレーントウ、冠婚葬祭に備えるフォーマル用の一足。それぞれの場面で「主役にはなりすぎないけれど、きちんと品を添える」ことが意識されています。

たとえば、会議でプレゼンテーションをするとき。足もとが落ち着いていると、それだけで姿勢や声の出し方まで変わってきます。初めて会う取引先にあいさつに行くときも、靴がしっかり磨かれていれば、最初の一礼に自然と自信が乗ります。「足元から信頼をつくる」というのは少し大げさに聞こえるかもしれませんが、長く履かれてきた靴こそ、その人の日々の積み重ねをよく知っています。

皇室ゆかりの靴づくりが、いまは働く人の日常を支えている。その事実に思いを巡らせると、朝の玄関で靴ひもを結ぶ時間も、少しだけていねいに過ごしたくなります。

大塚製靴(革靴・紳士靴)商品一覧(Amazon)を見る

代表商品(人気の革靴)をAmazonで見る

出典:大塚製靴

出典:大塚製靴

古くなるほど、持ち主に似ていく靴。

良い革靴は、買ったときよりも、数年後のほうがかっこよく見えます。履き皺の入り方、つま先の光り方、かかとの減り方。どれもが、その人の歩き方や仕事のしかた、暮らしぶりを静かに語り始めるからです。

大塚製靴は、そうした「時間の味方」をしてくれる靴づくりを前提に、修理や再仕上げの体制を整えています。ソールやヒールの交換、中底まわりの補強、表面のリカラーリング。適切なタイミングで手を入れてあげることで、一足の靴を十年、二十年と付き合える相棒に育てていくことができます。

もちろん、日々のケアも大切です。帰宅したらシューツリーを入れて形を整え、ブラシでほこりを払う。ときどきクリームで油分を補い、鏡面磨きでつま先にほんのり艶を出す。そうした小さな手間を重ねるほど、革はしなやかさを増し、色にも奥行きが生まれます。

靴底が減ることは、単なる消耗ではなく、自分が歩いてきた道のりの証しでもあります。使い捨てが当たり前になりがちな時代に、「直しながら長く履く」という選択は、どこかほっとする豊かさを連れてきてくれます。古くなってもどこか凛としている一足は、持ち主その人の生き方を映す鏡のようにも見えてきます。

大塚製靴(革靴・紳士靴)商品一覧(Amazon)を見る

代表商品(人気の革靴)をAmazonで見る

出典:大塚製靴

出典:大塚製靴

今日の一歩を、少しだけ誇らしく。

朝、玄関で靴ひもを結ぶとき。仕事で大事な商談に向かうとき。子どもの入学式や、大切な人との節目の日。足もとをきちんと整えることは、「これからの時間を大事に過ごします」という、静かな宣言にもなります。

大塚製靴の靴は、そんな場面で頼りになる一足です。皇室の靴づくりから始まり、軍靴やビジネスシューズ、フォーマルシューズまで、日本人の「歩く」を幅広く支えてきました。派手なロゴも、過剰な装飾もありませんが、履く人の背中をそっと押してくれる力があります。

むずかしく考える必要はありません。いつものスーツに合わせて、少しだけ良い靴を選んでみる。週末の街歩きに、履き慣れた革靴を連れていく。そんな小さな選択の積み重ねが、気がつけば自分の印象や、日々の気持ちの持ちようを変えていきます。

今日の一歩を、少しだけ誇らしくしてくれる足もと。その役目を、百五十年近く日本で担い続けているのが、大塚製靴というブランドです。

大塚製靴(革靴・紳士靴)商品一覧(Amazon)を見る

代表商品(人気の革靴)をAmazonで見る

出典:大塚製靴

コメント