ほんの少し、背すじ伸びる帽子。

鏡の前で帽子をかぶると、自分がほんの少し、きちんと見えることがある。ベル・モードの帽子には、まさにその「少しだけ」を整えてくれる力があります。つばの角度、クラウンの高さ、リボンの太さ。ひとつひとつの要素が控えめなのに、全体としては凛とした印象にまとまる。強く主張はしないのに、写真を見返すと必ず目に入ってくる。そんな頭上の「句読点」のような存在が、ベル・モードの帽子です。

フォーマルな場の装いに添えても、街歩きのワンピースに足しても、雰囲気を壊さずにきちんと格が出る。皇室ゆかりの場で培われたバランス感覚と、日常に寄り添うやわらかさ。その両方を静かにまとめ上げているのが、このブランドならではの魅力だと感じます。

表情まで、落ち着いて見えてくる。

ベル・モードの帽子をかぶると、多くの人がまず「姿勢」を意識するようになります。つばの先に視線が抜けることで、自然と顔が上がり、首筋がすっと伸びる。顔まわりの影がやわらかく整えられ、表情まで落ち着いて見えてくるのです。派手な装飾ではなく、フォルムそのものの端正さで印象を変えていくやり方は、とても日本的な美意識だといえます。

日差しをよけるための道具でありながら、同時に「その人らしさ」を引き出すためのフレームにもなる。ベル・モードの帽子は、そんな二重の役割を静かに果たしています。朝、玄関で帽子を手に取るときに少しだけ背すじが伸びる。その感覚を、一度味わうと癖になってしまいます。

麹町から始まった、「日本の洋帽」の物語。

ベル・モードの物語は、1927(昭和2)年、東京・麹町の小さな婦人帽子店から始まります。創業者の筒井光康は、長野の染物屋の長男として生まれ、若くして横浜の貿易商に丁稚奉公に。港を行き交うトランクや荷物のあいだから見えたのは、当時の日本ではほとんど目にすることのなかった、ヨーロッパの婦人帽子でした。その立体的なシルエットに心を奪われ、「人の顔に影をつくる仕事がしたい」と志したといわれています。

二十代の光康は単身パリへ渡り、「アカデミー・モード・パリ」や「エコール・ド・ピジェ」といった専門学校で、本場の帽子づくりを学びます。手のひらでフェルトをなで、蒸気で形を起こし、木型のカーブをミリ単位で調整する。そこで身につけたのは、単なる流行のコピーではなく、「その人をいちばん美しく見せるシルエットとは何か」を考え抜く姿勢でした。

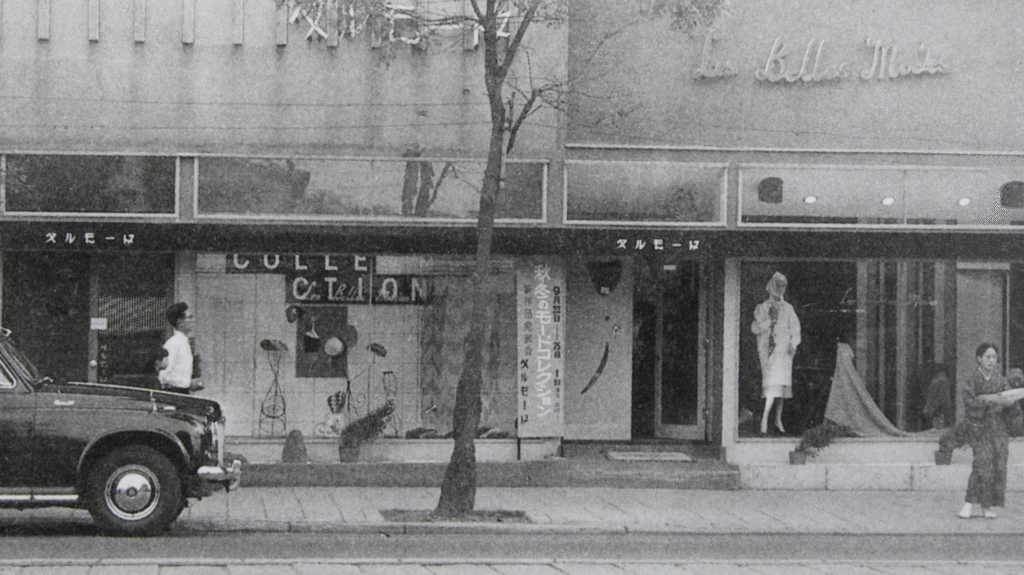

帰国後に開いたのが、麹町のオートクチュール帽子店です。大使館や官邸に近い土地柄もあり、外交官夫人たちが通うようになり、その評判はやがて宮家にも届きます。1959(昭和34)年の皇太子ご成婚の折、ベル・モードは、美智子妃殿下(現・上皇后美智子)のお帽子を手がける栄誉を得て、店の名は「日本の洋帽」を象徴する存在として知られるようになりました。店名の「ベル・モード」は、かつてフランス大統領レイモン・ポアンカレから贈られたメッセージカードに記された言葉に由来すると伝えられています。海外の最先端と、日本の礼節が一枚のカードの上で結びついた瞬間だったのかもしれません。

戦争で華やかな帽子が姿を消した時代もありましたが、光康の「女性を美しく見せる帽子を作りたい」という思いは絶えませんでした。戦後、街に色が戻ると、ベル・モードの帽子は再び百貨店やカタログで見かける存在となり、皇室の式典から舞台芸術、日常の外出まで、さまざまな場面の頭上を飾るようになります。いまでも工房では、職人が一つひとつの帽体に蒸気をあて、指の腹でカーブを確かめながら形を起こしています。約一世紀にわたって受け継がれてきたのは、流行そのものではなく、「かぶる人をいちばんきれいに見せたい」という、ごくシンプルで誠実な願いです。

控えめなのに、きっちり美しい。

ベル・モードの帽子を手に取ると、まず「派手なところがない」ことに気づきます。大きな羽根も、目を引くロゴもほとんどありません。そのかわり、つばの端を走る一本のステッチや、クラウンのわずかな丸み、リボンの留め具の位置など、細部が驚くほどきちんとしています。かぶると、輪郭がすっと整い、顔全体が少し引き締まって見えます。

皇室や外交の場で求められるのは、「完璧でありながら、前に出すぎない装い」です。ベル・モードはその基準を自分たちのものさしとして、日常の帽子にも同じ緊張感を通わせています。たとえば日よけのためのクロッシェでも、つばの広がりは必要以上に大きくせず、電車の中や室内で邪魔にならないバランスにととのえます。気づけば一日中かぶっていられる。そんな「控えめな完璧さ」が、このブランドらしさだと思います。

布と蒸気でつくる建築。

ベル・モードの帽子づくりは、平らな布を「立体の建築」に変える作業に似ています。まず、帽体となるフェルトやブレードに蒸気をあて、木型に沿わせてゆっくりと形を起こします。このとき、引っ張りすぎると被り心地が硬くなり、甘くすると形がもたない。その中間の「ちょうどいいところ」を探るのが職人の腕の見せどころです。

ブリム(つば)は広がり方と傾きで印象が変わるため、ミリ単位でカーブを調整します。顔の幅や首の長さを想像しながら、前側だけわずかに角度を変えておくこともあります。内側には補強テープを丁寧に縫い込み、汗止めの帯は頭に食い込まず、ずれにくい位置に収めます。見えない部分ほど手間をかけるやり方は、工芸品とまったく同じです。

完成した帽子をかぶると、ふわりと軽く、けれど風にはあおられにくい。電車に乗っても邪魔にならず、写真に写ると輪郭線だけがすっと美しく残る。布と蒸気と糸だけで、ここまで「空気」を設計できるのかと、思わず感心してしまいます。

帽子ひとつで、敬意を。

かつて帽子は、その人がどんな場を大切にしているかを示すサインでした。玄関で帽子を手に持ち、室内に入るときにさっと脱ぐ。その何気ない所作のなかに、相手への敬意が自然に表れていました。ベル・モードは、その「頭上のエチケット」を現代に合う形で取り戻したいと考えているブランドです。

結婚式や式典といったフォーマルな場だけでなく、劇場や美術館、少しかしこまった食事会にも、帽子をかぶって出かけてみる。そうすると、自分の立ち居振る舞いがいつもより少し丁寧になります。オンラインでのコミュニケーションが増えた今だからこそ、リアルな場での「立ち姿」には説得力があります。ベル・モードの帽子は、その姿をそっと支えてくれる道具です。

頭上の小さな工芸品。

ベル・モードの帽子をじっと眺めていると、「これは衣料品というより、小さな工芸品なのだな」と感じます。布を曲げ、蒸気で形を覚えさせ、縫い目をそろえ、裏側まで手を入れる。そうして仕立てられた帽子は、かぶる人によって表情を変え、時間とともに少しずつなじんでいきます。

日差しをよけるためだけなら、もっと簡単な道具はいくらでもあります。それでも、きちんと作られた帽子を選ぶのは、「今日の自分を少しだけ丁寧に扱いたい」と思う瞬間だからではないでしょうか。皇室ゆかりの格式と、日常に寄り添うやさしさ。そのあいだを行き来するベル・モードの帽子は、頭上にのる小さな工芸品として、これからも静かに人の時間を彩っていくように思います。

コメント