山城国の”いえもんさん”。

「お茶はどれも同じ」。忙しい日々では、そう見えてしまうこともある。けれど、湯を注いだ瞬間の立ちのぼり方、香りの輪郭、喉を通ったあとの静けさ。そこに、土地と技と時間の差が出る。福寿園の宇治茶は、その差を“やさしく”教えてくれる存在だ。

創業は1790(寛政2)。山城国上狛(いまの京都府木津川市山城町)で、初代・福井伊右衛門(ふくい・いえもん)が茶商として歩みを始めたという。川と街道が交わる集散地。人も物も行き交う場所で、茶は「旅の嗜み」であり「暮らしの整え」でもあった。派手さは要らない。けれど、確かな軸がほしい。そんな気分のとき、宇治茶の老舗が持つ“基準”が、ふっと頼りになる。

出典:福寿園

茶といえば、宇治。

茶の歴史を少し引いて見ると、宇治という地名が、何度も顔を出す。はじまりの一つは1191(建久2)。栄西(えいさい)が宋から茶種を持ち帰ったという通説があり、1211(建暦元)には『喫茶養生記』で茶の効能を語った。茶は薬でもあり、文化でもあった。

そして、宇治。室町時代には将軍・足利義満(あしかが・よしみつ)ゆかりの「宇治七名園」という語が伝わり、名園をめぐる選別の眼が育っていく。茶が「良し悪し」を問われるようになった、と言い換えてもいい。選ぶ文化の誕生だ。

場面がぐっと動くのは、1587(天正15)。豊臣秀吉(とよとみ・ひでよし)が北野大茶湯を催し、千利休(せんの・りきゅう)が茶の湯の骨格を固めていく。ここで茶は、権力の光も、侘びの陰も、両方を映す器になる。茶碗ひとつの沈黙が、時代の声より大きくなる瞬間。おそろしいほど静かだ。

やがて「飲む茶」も成熟する。1738(元文3)ごろ、宇治田原の永谷宗円(ながたに・そうえん)が蒸し製の煎茶製法を整えたとされ、香りと水色が“設計”できるようになった。ここから先、茶は感覚だけでなく技術になる。覆い下で旨味を引き出す玉露、碾茶を石臼で挽く抹茶。宇治の丘に、工夫が折り重なる。

1859(安政6)の横浜開港以後、緑茶は輸出品としても動き出し、産地と商いの構造が変わる。そんな時代の潮目の手前、1790(寛政2)に上狛で茶商を始めた福寿園は、集散地の肌感覚を持ったまま、茶の流れを見てきたのだろう。

1945(昭和20)の敗戦は、畑も暮らしも揺さぶった。けれど茶は、湯さえあれば立ち上がる。戦後の食卓で、湯気とともに戻る日常。2004(平成16)にはサントリーと共同でペットボトル緑茶「伊右衛門」を世に出し、茶の入口を広げてもいる。古いものを“棚に上げる”のではなく、今の手の届くところへ。宇治茶の時間を、生活の速度に合わせて言い換える。その発想もまた、老舗の技の一部に見えてくる。

出典:福寿園

出典:福寿園

音、手触り、湯気の見え方も。

お茶の味わいは、口の中だけで完結しない。音、手触り、湯気の見え方。まず、茶筒の蓋を外す「こつり」という小さな音。次に、乾いた茶葉が擦れ合う、さらりとした感触。鼻先に来る香りは、青いだけではなく、ふくよかで、どこか甘い。宇治茶の旨味は派手に叫ばない。奥で支えるタイプだ。

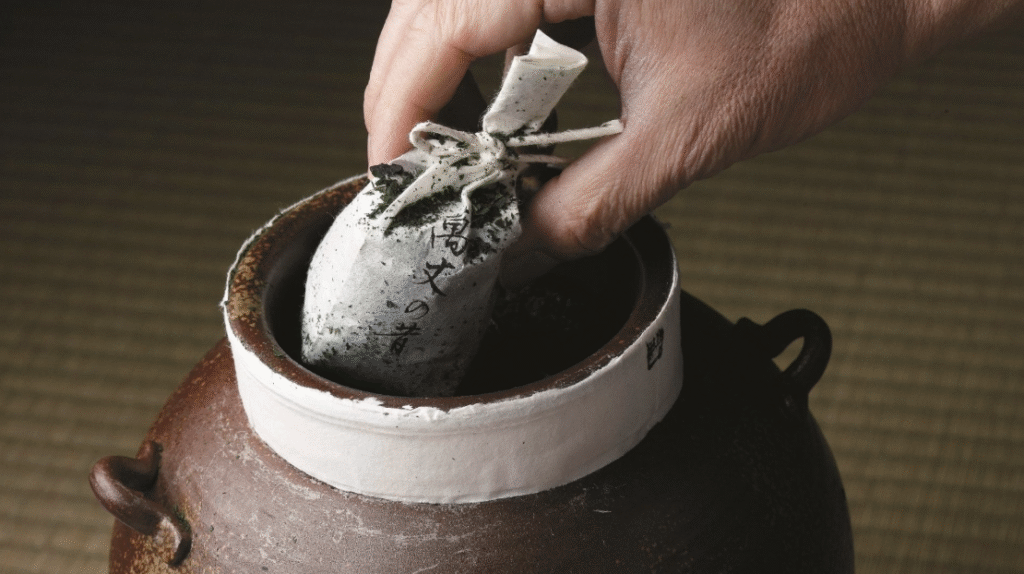

工程にも、やさしい理屈がある。摘採した葉を蒸して酸化を止め、揉捻で香味を整え、乾燥で骨格をつくる。仕上げの火入れは、香りの輪郭を決める肝心なところ。強すぎれば焦げが出る。弱すぎれば眠い。ちょうどよい火の入れ方。ここに職人の勘が潜む。

玉露や抹茶につながる「覆い下栽培(被覆栽培)」も、宇治らしさの核だ。日光を抑え、テアニンを残し、渋み(カテキン)を尖らせない。碾茶を石臼で挽けば、粉はしっとり細かくなり、湯と出会ったときの口当たりが変わる。粒子の密度が、舌の上で“静けさ”になる。そんな不思議。

出典:福寿園

出典:福寿園

もてなしの席へ。

茶の湯は、飲み物でありながら、場の設計でもある。畳の匂い、釜の湯の音、茶杓の軽さ。千利休が磨いた「少ないほど豊か」という感覚は、現代の部屋にも持ち込める。たとえば来客の前に、急須を温め、湯を一度落ち着かせる。たったそれだけで、空気が整う。

贈答にも、茶は向く。豪華だからではない。相手の暮らしのどこかに、必ず“置き場”があるからだ。慶事にも弔事にも、言葉を多くしないで寄り添える。皇室の儀礼や宮中の饗応でも茶が用いられてきたのは、茶が「清め」と「間」を同時に担えるからだろう。手渡すときの所作まで、自然に整う。茶は、礼法の味でもある。

出典:福寿園

出典:福寿園

畑から、つづく。

茶は、畑から逃げられない。だからこそ「再現性」と「トレーサビリティ」が、味の品格を支える。どの茶葉を、どの時期に、どのように摘み、どう蒸し、どう火を入れたか。記録の積み重ねが、翌年の手を助ける。自然相手の仕事は、気合いよりメモが強い。やさしい現場の強さ、というやつだ。

環境配慮も、気分ではなく技術になる。土を疲れさせない工夫、適正な施肥、病害虫との向き合い方。すぐに劇的な成果が出る話ではない。けれど茶は多年生作物で、畑は“時間の器”だ。短期の効率だけでは、香りが痩せる。未来の一服のために、今の畑を守る。その地味さが、茶の美しさでもある。

出典:福寿園

余韻だけ残して。

良いお茶の後味は、説明しにくい。甘いとも違うし、薄いとも違う。口の中が、すっと片づく感じ。静かな余白が残る。あれが、宇治茶が長く愛されてきた理由の一つだと思う。

福寿園は1790(寛政2)に上狛で始まり、茶の時間を現代の速度に合わせて言い換えながら、軸を崩さずに歩いてきた。栄西や千利休の時代から続く「整える」という感覚が、いまも湯気の中にいる。売り文句より、所作が先。派手な主張より、確かな基準。そんな一服を、暮らしのどこかに置いておきたい。

出典:福寿園

コメント