![]()

公式ページ(Amazon)を見る

![]()

代表商品をAmazonで見る

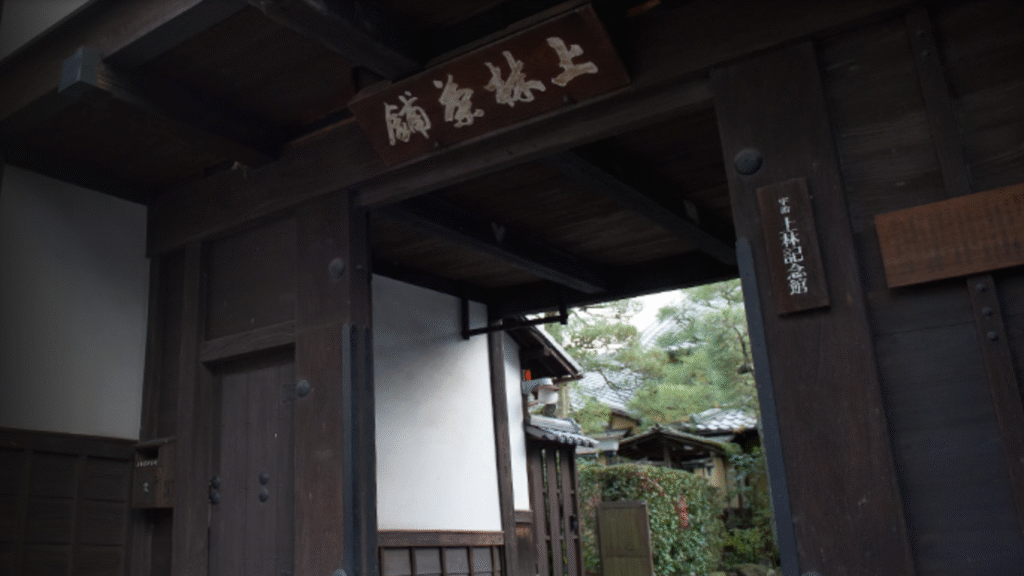

上林春松本店〜日本茶の原点

京都・宇治の上林春松(かんばやし しゅんしょう)本店は、永禄年間(16世紀半ば)に始まる老舗の茶舗です。宇治の茶は、もともと将軍家や公家の席で重んじられてきましたが、上林家はその中でも御茶師として、茶の栽培・選別・調合・納入までを担い、味の基準を守ってきました。現代の上林は、抹茶や玉露など格式あるお茶を、ふだんの食卓にも届く形で出しています。濃い旨みと余韻を楽しむ玉露は、静かな夜や読書のお供に。すっきりと香る煎茶は、和菓子はもちろん、バターの効いた洋菓子にも合います。贈り物なら、缶入りや詰め合わせを選べば、開けた瞬間の香りだけで会話が生まれます。伝統に寄りかかるだけでなく、いまの暮らしでどう美味しいかまで語れるのが、上林の魅力です。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

信長の茶、宇治の風。

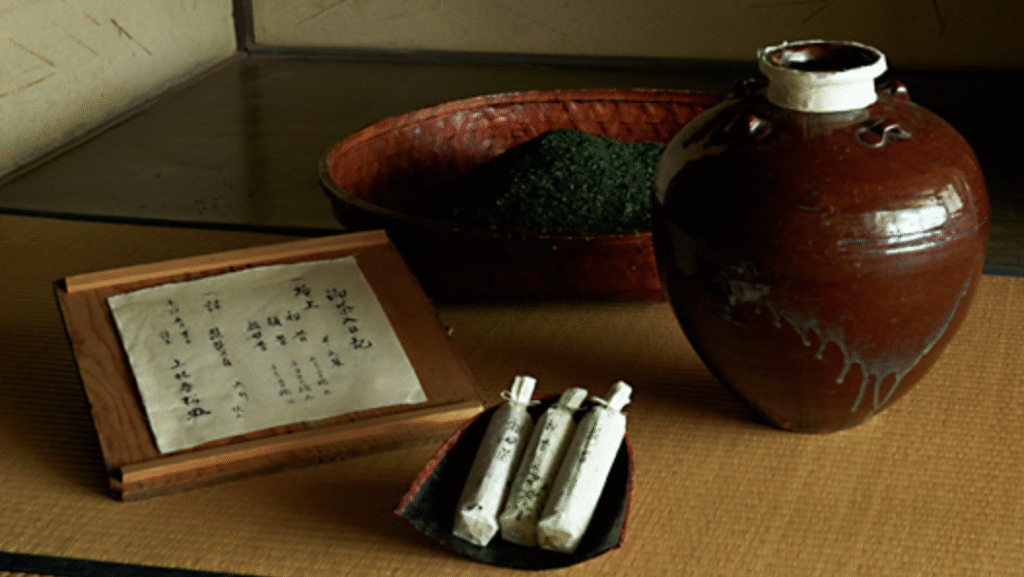

戦国の世、茶はただの嗜好品ではなく、権力の象徴でした。茶室は外交の場であり、茶壺一つが領地を動かすほどの価値を持っていた。そんな時代、千利休のもとで茶の味を支えたのが、茶師・上林春松でした。彼は宇治の地で茶を育て、磨き上げ、利休の茶室に供しました。信長・秀吉・家康――三代の天下人に茶を献じたと伝えられ、その茶は“上林の茶”として知られるようになります。

利休の思想が“わび”を求めたなら、上林の仕事は“そのわびを香りで支える”ことだった。味の裏にある静けさ。茶葉一枚に宿る慎ましさ。それこそが、戦乱の世を生き抜いた彼らの誇りだったのでしょう。

江戸時代に入ると、宇治茶の評価は一気に高まり、「日本茶=宇治」という構図が確立します。その中心にいたのが上林春松本店。幕府への献上茶を任され、茶壺道中(将軍家へ新茶を運ぶ行列)にも名を連ねました。人々がその行列を見て初夏の訪れを知ったといいます。

明治以降も、国内外の博覧会に出品し、皇室への献上を続けました。戦後は大量生産の波に抗いながらも、品質を守ることを選びます。時代が変わっても、茶師が淹れる一服は“香りで語る文化”であり続けたのです。四百年以上の時間を経ても、上林春松本店の茶が特別であるのは、単なる歴史の長さではなく、“香りに人の心を映す”という仕事の深さにあります。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

変えないという、革新。

上林春松本店の茶づくりは、ひとことで言えば“待つ”仕事です。茶葉を蒸し、乾かし、香りが立つまで、ただ静かに待つ。その間、何かを足すことも、派手に混ぜることもしません。変えるよりも、「本来の茶が持つ香りに戻す」ことを大切にしています。時代が進むほど、速さや効率が尊ばれる。けれど、上林はそれに逆らうように、香りの中に“時間”を閉じ込める。たとえば玉露を淹れるとき、彼らは「湯の温度ではなく、茶の気分で決める」と言います。数字よりも感覚。合理よりも呼吸。茶葉の声を聞き、手の感覚で蒸気を読む。そこには機械にはできない精度があるのです。変えないことは、古いことではありません。守り続けるとは、いまの時代にあえて“遅さ”を残すこと。その遅さが、人の心を静かに整える。上林春松本店は、茶を売るのではなく、時間の使い方を教えてくれる存在です。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

日常に戻る一服。

リモートワーク、スマートフォン、短い休息。現代の生活には、湯を沸かす“間”がなくなりました。しかし、人が思考を深めるのは、静けさの中です。上林春松本店の茶は、忙しさを少し止めるための装置でもあります。パソコンを閉じ、急須を持つ。五分で淹れられる宇治の香りは、心のリズムを戻す時間です。上林の茶を淹れるとき、最初の香りで呼吸が変わる。二服目で姿勢が変わる。そんな“リセットの儀式”が、現代にこそ必要なのかもしれません。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

宇治三名園のひとつとして。

宇治の地には「上林」「福寿園」「堀井七茗園」という三つの老舗が並びます。いずれも歴史と格式を持ちながら、少しずつ違う美意識を持っています。上林は“源流”、福寿園は“革新”、堀井は“継承”。上林春松本店は、その中で最も静かで、最も深い。茶の文化をつくった側のブランドです。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

| ブランド | 世界観 | 特徴 | トーン |

|---|---|---|---|

| 上林春松 | 茶師文化の源流 | 渋みと旨味の均衡 | 伝統と静寂 |

| 福寿園 | 大衆と高級の両立 | 抹茶文化の革新 | 明朗と開放 |

| 一保堂 | 表千家直系の茶文化 | 香り高い煎茶 | 洗練と格式 |

香りの余白に宿る宇治。

上林の茶を淹れるとき、最初に感じるのは味ではなく、香りの“間”です。宇治の朝霧に似た、少し湿り気を帯びた空気。茶葉が湯に触れる瞬間、わずかに立ちのぼる白い香気は、利休の時代から変わらない宇治の空を思わせます。香りを嗅ぐたびに、時間が静まり、音が遠のく。飲み終えた後の余韻は、苦味ではなく、光の粒のような甘み。それは“宇治の水”が生んだ透明な後味です。上林春松本店の茶は、味わうものではなく、空気を整えるもの。湯気の向こうにある静寂こそ、この茶の真価です。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

茶とは、香りで語る文化である。

上林春松本店の茶には、声がない。語るのは香りであり、沈黙であり、季節の移ろいです。春の朝霧、夏の雨、秋の夕光、冬の静寂。そのどの瞬間にも、この茶は似合う。400年続くということは、流行に乗らなかったということ。けれど、それこそが文化をつくる強さです。上林春松本店の茶を飲むとき、私たちは利休の時代と同じ空気を吸っている。時間の層を超えて届く香り――それが、上林春松本店という名の物語です。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

コメント