雨の日こそ、道具の差が出る。

傘は、持っていくか迷う道具ではありません。天気予報が外れても、駅の売店に寄らずに済むように。濡れた後の始末で、気持ちが荒れないように。前原光榮商店の傘が気にされるのは、その“後半”まで視野に入っているからだと思います。

開く瞬間の抵抗の少なさ、布が張り切る音、畳むときの収まり。どれも小さなことです。けれど、雨の日は小さなことが積み重なって一日を決める。だから、名前が残るのでしょう。

いまは軽さや価格が正義になりやすい。けれど、軽さだけでは埋まらない空白があります。濡れた布の扱い、骨のしなり、手元の確かさ。毎日使うわけではないのに、使うたびに差が出る。傘という道具は、そういう不思議な場所に立っています。

出典:前原光榮商店

東京の洋傘は、こうして根づいた。

傘の話を始めると、まず「和傘」を思い浮かべる人が多いかもしれません。番傘、蛇の目、油紙。江戸の路地に似合うあの姿です。けれど、洋傘が東京の暮らしに入り込むまでには、いくつもの制度と災厄と商いの工夫がありました。

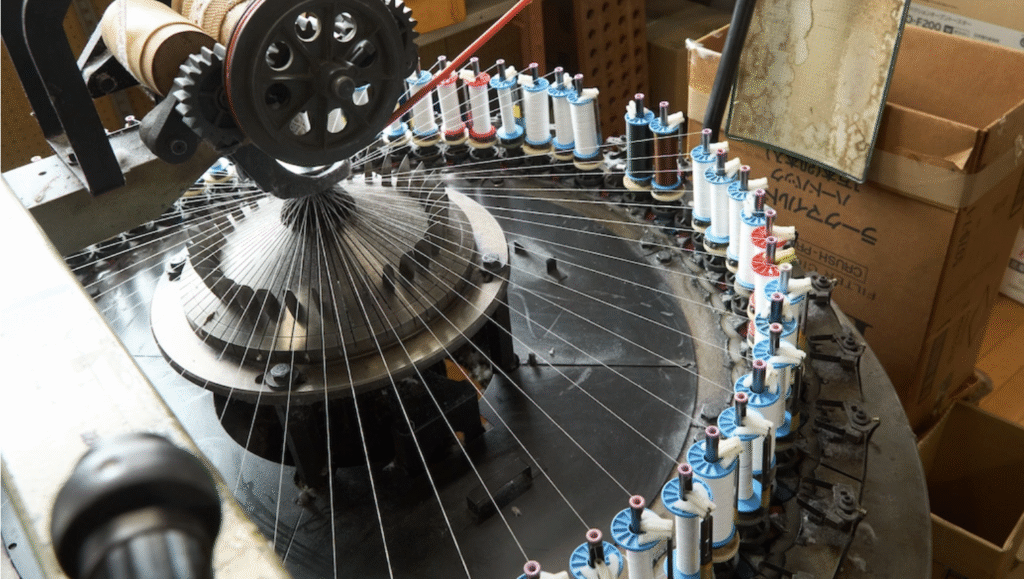

文化元年(1804)ごろ、江戸の町では雨具の扱いが一段と実用へ寄っていった、と伝えられます。江戸幕府のもとで町が膨らみ、道が整い、人の移動が増えた。傘は「儀礼の道具」から「外出の道具」へと重心を移していきます。ここで活躍するのが職人の分業です。柄を作る者、骨を組む者、紙を張る者。道具が生活の側へ寄ると、作り手の層も厚くなるのですね。

明治五年(1872)に郵便制度が整い、明治九年(1876)に東京で電信の利用が広がっていくと、街の時間は目に見えて早くなりました。待ち合わせや約束が増え、外出は増える。雨の日も例外ではありません。ここで洋傘がじわりと入り込みます。布を張った傘は、和紙に油を引くものとは違う手触りで、服装の洋装化にもよく合った。

大正十二年(1923)の関東大震災は、東京の商いを根こそぎ揺さぶります。焼け跡からの復興で、道具は「急いで揃えるもの」になり、廉価な品も大量に出回った。いっぽうで、町が落ち着くにつれ、長く使える品の価値もまた戻ってきます。傘は分かりやすい。壊れれば、濡れる。だから修理の文化が生まれやすいのです。

昭和二十年(1945)、戦争が終わる。物資の不足のなかで、暮らしの道具は“あるもので直して使う”方向へ振れます。そうした空気の中で、昭和二十三年(1948)に東京で創業したのが前原光榮商店です。土地は浅草周辺。問屋と職人と小売が折り重なるエリアでした。ここで洋傘を扱うというのは、流行を追うよりも、日常の必需品を受け止める覚悟に近い。

高度成長期、昭和三十九年(1964)の東京オリンピックを境に街の景色は大きく変わります。百貨店文化も強くなった。日本橋三越本店、銀座の松屋、上野松坂屋のような場で、洋傘は「実用品」であると同時に「身だしなみ」の一部として棚に並びます。前原光榮商店は、そういう目の肥えた客と長く向き合ってきた店として知られるようになります。派手さより、傷まないこと。軽さより、戻ること。骨の働きが、きちんと見える品です。

そして、傘の世界には忘れがたい言葉があります。修理。前原光榮商店は修理対応の丁寧さでも名が挙がり、皇室に関わる傘の修理依頼が話題になることもある、と報じられてきました。ここは誇張しなくてよいところで、要点は別です。格式の高い場ほど「壊れたら替える」がしにくい。替えられない場があるから、直す技術が生き残る。東京の洋傘が積み上げてきた時間が、店の背骨になっているのだと思います。

通説として、洋傘の日本での普及は明治後半から大正にかけて加速したと語られます。いっぽう異説として、実用品としての浸透はもっと遅く、都市部の一部に長く偏っていたという見方もあります。どちらにせよ、傘は生活の「全部」にはならない。必要な日にだけ、はっきり必要になる。だからこそ、信用の積み方が独特です。前原光榮商店の名は、その積み方の上に残ってきたのでしょう。

出典:前原光榮商店

出典:前原光榮商店

出典:前原光榮商店

触るとわかる。骨と布のまじめさ。

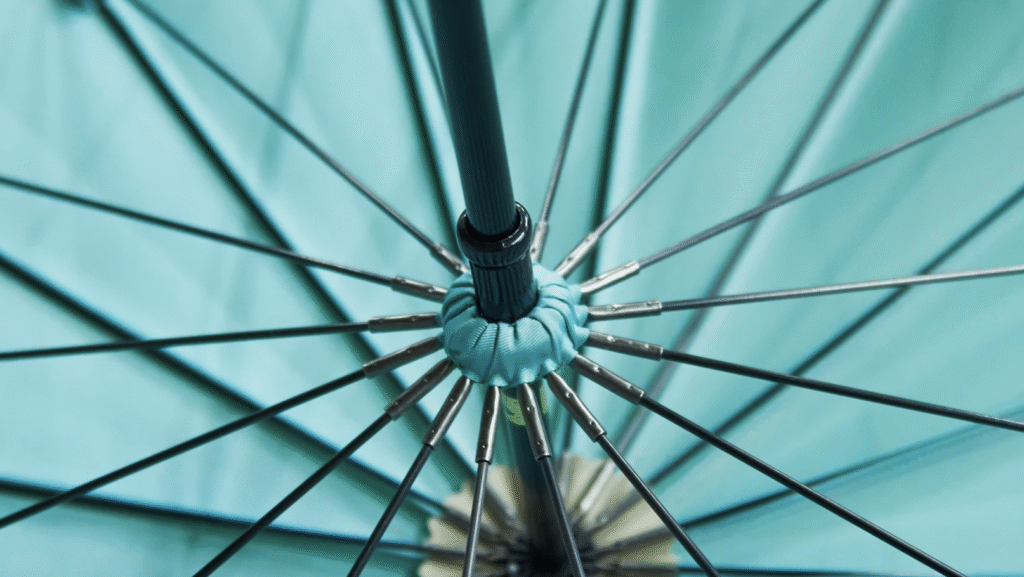

傘の出来は、目で半分、指先で半分わかる気がします。まず骨。一般に洋傘の骨材はスチールやグラスファイバーがあり、しなり方も戻り方も違います。強さだけなら固いほうが勝ちそうですが、風のある雨の日は、固さがそのまま破綻につながることもある。少し逃げる骨は、実は合理的です。

次に布。傘地には高密度ポリエステル、綿、混紡、あるいは織りの表情を残した甲州織など、いくつも流派があります。撥水の効きはもちろん大事。でも、それだけでは終わりません。布が張ったときの「面の出方」、雨粒が転げる速さ、畳んだときの厚み。ここが持ち味になります。

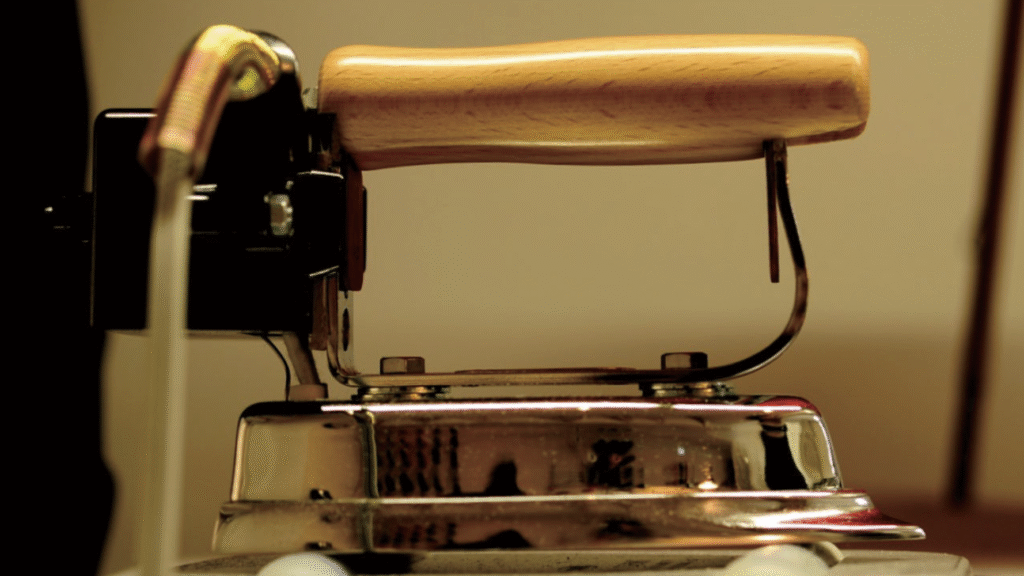

そして手元。寒竹(かんちく)や木製の手元は、濡れた手でも滑りにくい。表面の微細な凹凸が、妙に安心をくれます。開閉の金具、いわゆるロクロの動きも、音でわかる。カチッと鳴るもの、少し丸い音のもの。静かな音が好まれるのは、傘が「屋外で使うのに、屋内へ持ち込む道具」だからかもしれません。

前原光榮商店が語られるとき、こうした部品の呼び名がそのまま出てくることがあります。露先(つゆさき)、石突(いしづき)、菊座(きくざ)。部品を名前で呼べる道具は、だいたい長く使われる。名前があると、直す入口も残るからです。

出典:前原光榮商店

出典:前原光榮商店

たたむ瞬間に、その人の暮らしが出る。

誰が傘を使ってきたか、と言えば答えは簡単で、ほとんど全員です。けれど、どんな場面で使うかには、はっきり差が出ます。たとえば弔事。黒の無地、光沢を抑えた布、過度に大きくないサイズ。目立たないことが、むしろ配慮として働きます。

一方で、式典や改まった訪問では「濡れない」以上の要請が生まれます。玄関で畳む所作、傘袋の扱い、床を濡らさない気づかい。傘が場の雰囲気を壊すとしたら、それは大抵、濡れの処理に失敗した時です。ここに、良い傘の意義がある。畳みやすさ、まとまりやすさ、濡れの収まり。持ち主の作法を助ける方向に働きます。

百貨店文化が強かった昭和の東京では、傘は贈答にもなりました。とりわけ紳士用の雨傘は、サイズと色と手元で個性を出しつつ、相手の生活にすっと入る。贈る側の気負いも、受け取る側の気遣いも、どちらも軽くしてくれる道具です。

現代での使い方は、もっと正直でいい。駅までの数分でも、出先での打ち合わせでも、帰り道の暗い交差点でも。小さな場面の連続です。前原光榮商店の傘が似合うのは、派手な場面というより、そういう“普通の場面”なのだと感じます。

出典:前原光榮商店

長く使える、という静かな配慮。

傘の品質は、買った瞬間には全部わかりません。むしろ「濡れたあと」に出ます。骨が曲がりにくいか、布の撥水が落ちたときに戻せるか、部品が交換できるか。ここで差がつく。大量生産品が悪いわけではなく、目標が違うのです。短い周期で買い替えることを前提にした設計と、直しながら使う設計は、部品の作り方から変わってきます。

前原光榮商店の文脈で語られやすいのは、修理という入口が最初から用意されている点でしょう。露先や石突、手元、骨の交換。壊れた箇所を名指しできることが、トレーサビリティの一番素朴な形かもしれません。どこがどのように働いているかが、道具として見えるからです。

原料や工程の透明性についても、傘は面白い。布の素材名、骨材、手元の材、開閉機構。言葉にできる部品が多い。言葉にできるものは、管理がしやすい。結果として、同じ型でも品質の再現性が上がっていく。そんな理屈が通ります。

環境配慮という言葉を大げさに使わなくても、長く使う設計には、それだけで意味があります。捨てる回数が減る。修理の手が回る。道具として自然な循環です。

出典:前原光榮商店

出典:前原光榮商店

出典:前原光榮商店

雨は避けられない。だから、受け止め方を選べる。

前原光榮商店の傘が今日まで残してきたものは、目に見える意匠より、考え方に近い気がします。雨の日は、どうしても雑になる。靴も服も髪も、予定も少し崩れる。そんなとき、道具が崩れないと、気持ちが戻りやすい。

傘は、濡れを受け止め、家の中へそれを持ち込まないための境界線です。外と内のあいだに立つ道具。だから、開閉の手触りや畳みやすさが、そのまま生活の落ち着きにつながります。小さな話に見えて、毎年の梅雨で考えると、案外大きい。

知識として眺めるだけでは惜しいのは、傘が使って初めて完成する道具だからでしょう。持ち手の艶、布の張り、骨の戻り。使うほどに見えてくる部分があります。前原光榮商店の傘は、そういう“後からわかる良さ”の典型だと感じます。

雨の日が好きになるわけではない。けれど、雨の日が少しだけ乱れにくくなる。そんな変化なら、暮らしの中で十分に価値があるのではないでしょうか。

出典:前原光榮商店

コメント