礼ある涼。

扇子は、涼む道具。けれど本当は、所作を整える道具でもあります。暑い日、胸の前でひらりと開く。ほんの一瞬、空気が変わり、場の温度が落ち着く。声を荒げずに気配を変える——そんな「小さな礼儀」が、扇子にはあります。

京都の老舗、宮脇賣扇庵(みやわきばいせんあん)の扇子は、その礼儀を、ふわりと形にしてきました。京扇子らしい軽さ、開閉のなめらかさ、骨のしなり。派手に勝負しないのに、ふと手元が上品に見える。だから今でも「基準」として語られるのだと思います。速い時代ほど、静かな道具が頼りになるものです。

京の扇、宮中の風。

扇子という折りたたみの発想は、日本で育った、と言われます。宮中では、檜扇(ひおうぎ)が儀礼の場で用いられ、装束の色や作法と結びつきながら「持ち物の礼法」が磨かれていきました。舞の世界でも、能の世阿弥(ぜあみ)や、のちの歌舞伎の初世・中村勘三郎(なかむら かんざぶろう)の時代にいたるまで、扇は手の延長として扱われます。小さいのに、意味が大きい。

京都は、風の都でもありました。天明の大火1788(天明8)で町が焼け、幕末には元治元年1864(元治元)「蛤御門の変」でまた火が走る。焼けるたびに、職人は道具を守り、町は作り直される。その繰り返しが、手仕事の精度を逆に高めた面があります。紙、竹、糊、絵の具。どれも一筋縄ではいかない素材ですから、日々の積み重ねが、そのまま「町の技」になっていく。

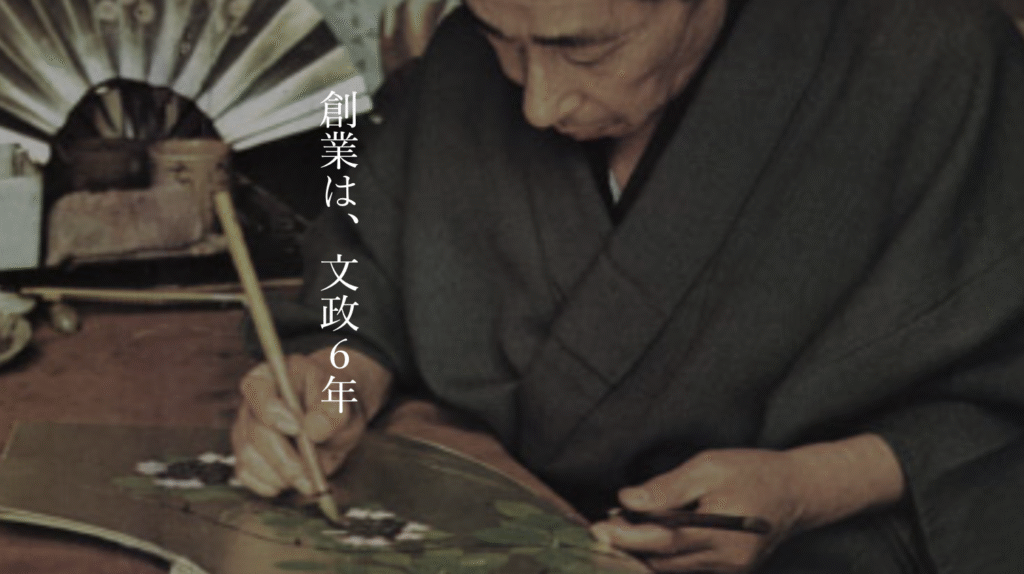

宮脇賣扇庵の始まりは、文政六年1823(文政6)。京都で扇子屋の鑑札を譲り受け、宮脇商店として歩み出したと伝わります。明治維新1868(明治元)を越えると、京都は政治の中心を失いながらも、文化の中心として生き残る。失ったものが大きいほど、残すものを選び抜く。扇子もまた、単なる「暑さ対策」ではなく、茶の湯の席、式典、舞の場で“格”を担っていきます。

明治20年1887(明治20)、画家の富岡鉄斎(とみおか てっさい)の命名により屋号は「宮脇賣扇庵(みやわき ばいせんあん)」となり、商標は「美也古扇(みやこおうぎ)」へ。名付けに絵描きが関わるところが、いかにも京都です。さらに明治35年1902(明治35)には陳列室を新築し、天井画を48人の画伯が描き、東都の著名画家12人が扇面画を寄せたとされます。扇子が「工芸」と「絵画」の間に立つ道具だということが、ここでよく見えてきます。

大正6年1917(大正6)には『賣扇庵扇譜』が出版され、意匠が「その場限り」ではなく、記録として残されていく。昭和26年1951(昭和26)に株式会社となり、平成16年2004(平成16)に店舗を現在地へ移転。時代の節目ごとに形を変えながら、芯はずっと同じです。風を売るのではなく、風の所作を守る。皇室文化に通じるのも、そこでしょう。宮中で培われた節度は、声よりも手元に出ますから。

開いたときに気持ちよく、閉じたときに美しく。

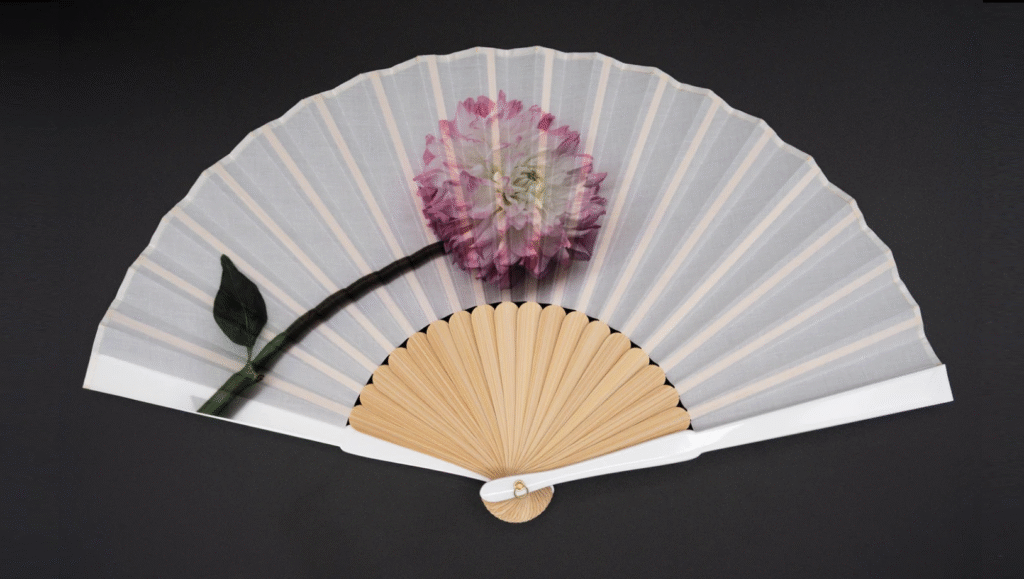

京扇子は、軽い。けれど、ただ薄いわけではありません。扇骨(せんこつ)の取り方、親骨(おやぼね)の粘り、仲骨(なかぼね)の間合い。扇面(せんめん)の紙の密度、糊の置き方、折りの山の立て方。全体が「開いたときに気持ちよく、閉じたときに美しい」ように設計されています。

宮脇賣扇庵では、扇子が多くの工程を経ること自体を、大切な前提として語っています。扇骨作り、扇面作り、そして仕上げ。たとえば竹は、削りすぎれば軽いが折れる。残しすぎれば丈夫だが手が疲れる。紙は、薄ければ風はよく起きるが、腰が弱くなる。ほんの少しの「ほどよさ」を、毎回そろえる。そのために、触感と言葉が必要になります。しっとり、さらり、すべりがよい。開く音がきれい。畳むと静か。そんな官能の語彙が、そのまま品質管理になるのです。

絵柄も同じ。華やかさを足し算するのではなく、余白を残す引き算。金箔(きんぱく)や雲母(きら)を使う場合でも、光らせすぎない。手に取った人の顔が主役になるように、扇は一歩引く。ここに「日本の伝統工芸」としての矜持が、きれいに宿ります。

礼は、手元に出る。

扇子は、使い方が美しいと、持ち主も美しく見えます。茶の湯では、扇子は扇ぐためというより、席入りや挨拶の「区切り」の道具。能や日本舞踊では、扇は風そのものというより、月や波や花を示す象徴。つまり扇子は、空気を動かす前に、心の間合いを整えます。

そして京都。祇園の町、夏の川床、神社仏閣の行事。扇子は「季節の持ち歩き」でもあります。暑さをしのぐだけでなく、香(こう)を忍ばせて気分を替える。袂から出した瞬間、会話の温度を一段下げる。そんな小さな作法が、暮らしの中に生きています。皇室文化に通じる節度も、実はこの延長線上にあります。派手さで勝負しない。丁寧さで場を整える。扇子が似合う理由は、そこに尽きます。

継承のための、工夫。

伝統工芸の難しさは、「続ける」ことにあります。素材の確保、職人の継承、工程の分業。京扇子は、扇面・扇骨・仕上げまで国内生産の条件を満たして初めて“京扇子”と表示できる、とされています。流通が便利になった今ほど、逆に「どこで、だれが、どう作ったか」が価値になります。

宮脇賣扇庵が語るのは、技術の継承と、扇文化の普及。大量生産で置き換えられる工程があっても、最後の品格は、人の手元に残る。だからこそ、同じ品質をくり返し出すための目利きが要る。紙の湿気、竹の癖、糊の乾き。季節に揺れるものを相手に、毎回「同じに見える違い」を収めていく。静かなサステナビリティです。捨てない、急がない、慌てない。道具が長生きするほど、人も落ち着く。

風は、品になる。

扇子の良さは、使ったあとに残ります。涼しさではなく、場の整い方として。たとえば玄関先で、たたんだ扇子をそっと仕舞う。あれだけで、所作が締まる。派手な道具より、ずっと効きます。

宮脇賣扇庵は、文政六年1823(文政6)から、京都でその「効き方」を磨いてきました。富岡鉄斎(とみおか てっさい)が名を付け、元治元年1864(元治元)を越えて建て直し、明治35年1902(明治35)には絵描きたちの天井画を迎え、大正6年1917(大正6)には扇譜として意匠を残す。歴史の表舞台ではないけれど、文化の芯にいる歩みです。

風は見えません。でも、いい扇子で起こした風は、なぜか記憶に残る。京都の風、宮中の節度、町の手仕事。ぜんぶ一緒に、ひらりと届くからでしょう。一本の扇子が、今日の自分を少しだけ整えてくれる。そんな余韻まで含めて、宮脇賣扇庵の「扇子」なのだと思います。

コメント