余白に寄り添うメモ帳。

スマホがあれば、言葉は瞬時に保存できる。けれど、思いつきがまだ輪郭を持たないとき、人は紙を探すことがあります。急いで結論にしてしまう前に、いったん置ける場所がほしい。小さな余白。手が伸びる距離。榛原(はいばら)のメモ帳は、その「前段」に長く寄り添ってきた道具です。

薄い紙片の束なのに、なぜ名前が残るのか。意匠が美しいから、だけでは説明しきれません。日本橋という町が蓄えてきた、書くことの作法と実務の経験。和紙を扱う目利きの歴史。そこに支えられて、メモ帳は「使ってもよし、使わなくてもよし」という不思議な安心感を保ち続けてきたように思えます。言葉を立ち上げる前の沈黙まで含めて、受け止めてくれる紙。そんな役割の空白を、いまも静かに埋めているのでしょう。

日本橋から始まった、紙の物語。

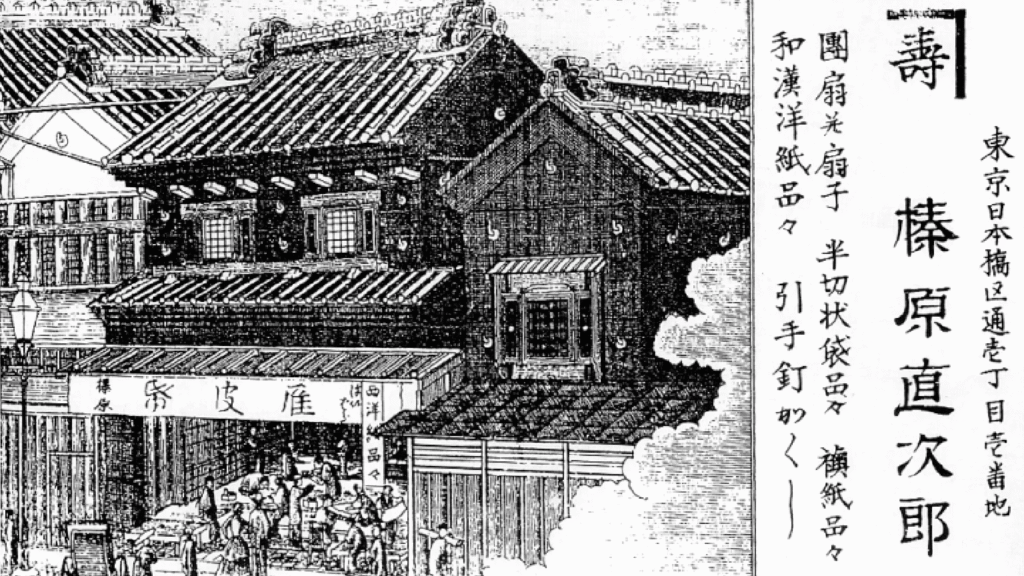

榛原が日本橋に暖簾を掲げたのは、文化3年(1806)。江戸後期、町の往来はすでに情報の川でした。武家社会の統治機構が整い、寺子屋が広がり、手紙や帳簿が日々増えていく。紙は贅沢である一方、生活の必需でもあったのです。日本橋は五街道の起点で、諸国の品が集まる場所。越前(福井)や美濃(岐阜)や土佐(高知)などの産地の紙が、江戸の机上に届く入口でもありました。

江戸の紙文化を語るとき、茶の湯の影響は外せません。たとえば千利休の時代から続く懐紙(かいし)の習慣。道具を愛でるだけでなく、所作の中で白い紙を使いこなす。季節の菓子を受け、口元を押さえ、折りをつけて痕跡を残す。薄い紙に、場の緊張とやわらかさが同居します。町人の暮らしにも、そうした「紙を使う感覚」が浸透していきました。榛原の商いは、紙そのものだけでなく、紙が生む場面まで売っていたのだと思います。

やがて明治維新。江戸が東京となり、制度が次々に組み替えられます。明治4年(1871)に郵便制度が整えられ、翌・明治5年(1872)には近代的な郵便の運用が本格化していきました。手紙が社会の速度を上げ、封筒や便箋が一気に普及します。西洋由来の文房具が押し寄せる中で、和紙の持つ柔らかさやにじみの美しさは、古びるどころか「日本語を書く身体感覚」と結びついて残りました。榛原が扱う紙が、洋式の生活に寄り添いながらも和の手触りを離さなかったこと。ここが分岐点でしょう。

災厄もまた、東京の歴史の一部です。大正12年(1923)の関東大震災は、日本橋周辺にも大きな傷を残しました。さらに昭和20年(1945)の東京大空襲。紙の店にとって、火は最も恐ろしい相手です。それでも商いは続き、柄の見本帖は作り直され、版木や意匠は受け継がれていった。失われたものを嘆くだけではなく、暮らしが必要とする紙へ戻っていく。そこに老舗らしい粘りが見えます。

近代以降、紙は「贈る」文化とも結びつきます。明治の日本橋には越後屋の流れを汲む三越があり、百貨店としての三越は明治37年(1904)にその姿を整えていきました。包む、添える、差し出す。そうした行為が都市の生活に根づくと、のし袋や金封、便箋やはがきは、単なる消耗品ではなくなります。贈答の場面は、ときに宮中の儀礼文書や式次第のような「格式の高い紙の世界」にも接続していましたが、具体の納入先は外からは見えにくいものです。ただ、東京という都の中心で紙を扱い続けること自体が、厳しい目にさらされ続けることでもありました。派手すぎれば場を壊す。地味すぎても気持ちが届かない。その微妙な勘どころが磨かれていったのでしょう。

メモ帳は、そうした歴史の末端にある小品です。通説として、端紙(はしがみ)を無駄にしない発想や、帳合(ちょうあい)の文化が背景にあったと言われます。一方で、商品としてのメモ帳が整った時期や仕様の変遷は、時代ごとの需要に応じて多様だったという異説もあります。どちらにせよ確かなのは、東京の机上で「書きつける」必要が増え続けたこと。帳場の計算、役所の控え、家計のやりくり、稽古ごとの覚え書き。短い言葉を受け止める紙の束は、都市の呼吸と一緒に育ってきたのです。

そして現代。デジタルで何でも残せる時代に、あえて小さな紙が残るのはなぜか。たぶん、紙は保存よりも先に「思考の着地」を助けるからです。書くことで、考えが自分のものになっていく。その最初の一歩を、軽くしてくれるのがメモ帳。榛原が長く培ってきた紙の感覚は、そこに静かに効いているのだと思います。

紙と綴じに、理由がある。

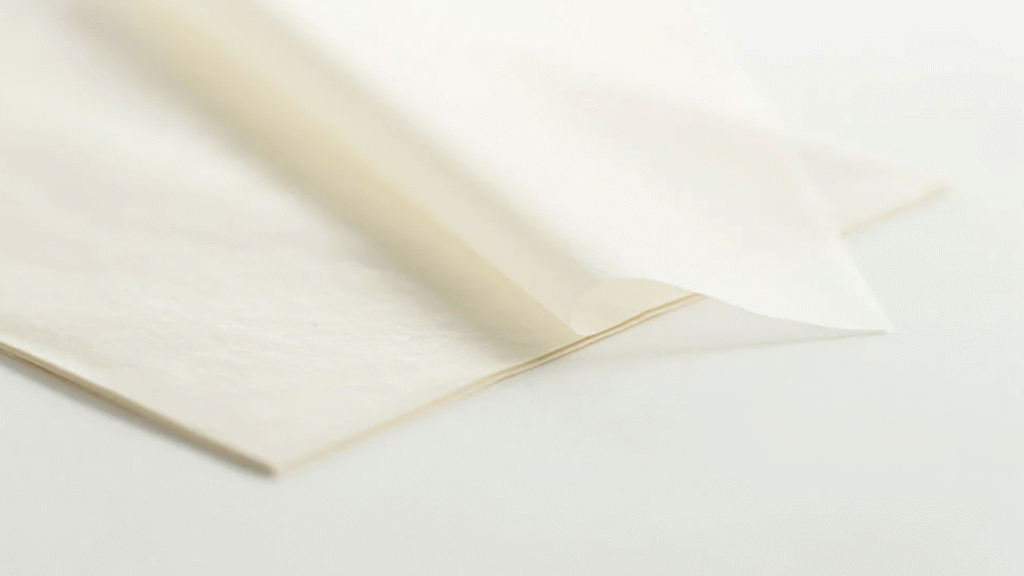

メモ帳は小さく見えますが、仕様の選び方に店の経験が出ます。まず紙。榛原が扱ってきた和紙の世界では、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)といった原料の性格が語られてきました。繊維が長いか短いか、光沢が出るか、にじみがどう出るか。さらに膠(にかわ)や明礬(みょうばん)で施す「にじみ止め(サイジング)」の具合で、筆もペンも表情が変わります。

メモ帳の紙は、書画用の高級和紙そのものとは限りません。それでも、書きつける道具としての紙の条件は共通しています。鉛筆が引っかからないこと。万年筆でも破れにくいこと。インクが必要以上に裏抜けしないこと。指先に触れたとき、冷たすぎず、ざらつきすぎないこと。ページをめくるときの擦れる音が、うるさくないこと。こうした官能の条件が揃うと、書く行為が「作業」から少し離れて、思考に近づいてきます。

綴じ方も重要です。糸綴じ、のり綴じ、天糊(てんのり)など、紙を束ねる技法は用途で変わります。メモ帳は、持ち歩きと机上の両方に耐える必要がある。だから開きやすさと剛性のバランスが問われるのです。表紙の厚み、角の処理、裁ち切りの精度。派手ではないけれど、使うたびに差が出るところ。榛原の意匠が控えめに見えて、実は「毎日触るもの」に向けた設計思想が通っている、と感じます。

いつ、誰が、どう使ってきたか。

榛原の紙が生きる場面は、意外と幅が広いのです。江戸の町なら、帳場での控え書き。稽古事なら、師匠の言葉を短く留める覚え書き。旅の途中なら、宿の名や道順の走り書き。こうした日常の場面に、紙は自然に入り込んでいました。一方で、紙は晴れの場面にも現れます。挨拶状、贈り物に添える短冊、名刺代わりの一枚。言葉をきちんと渡す必要があるとき、人は紙を選ぶ。そこに古い東京の生活感覚があります。

メモ帳が面白いのは、日常と非日常の間を軽く往復できることです。ふだんは電話口の要件だけを走らせる。けれど、同じ紙に、季節の一言や、礼状の下書きが載っても不自然ではない。そういう器の広さがある。日本橋という町は、商いと文化が隣り合う場所でした。商家の実務があり、芝居や浮世絵の楽しみがあり、茶の湯の気分もある。メモ帳は、その混ざり合いを小さく引き受けてきた道具なのかもしれません。

現代の使い方も、実は江戸の延長にあります。会議の要点、買い物の短いリスト、読書中に拾った語句。あるいは、まだ言葉にならない感情のメモ。デジタルに移す前の「一時置き」としての紙は、むしろいまのほうが価値を持つのではないでしょうか。使う人の生活が忙しいほど、短い言葉の居場所が必要になりますから。

信頼は、工程に宿る。

紙ものの品質は、派手な機能で語りにくい分、再現性がものを言います。紙の厚みが急に変わらないこと。裁断の寸法がぶれないこと。綴じがほどけないこと。印刷の色が季節やロットで極端に揺れないこと。目立たない安定が、毎日の使用では決定的になります。

原料の世界にも、見えにくい差があります。和紙であれ洋紙であれ、パルプの性質、配合、抄紙の管理、乾燥の条件で紙の腰は変わる。さらに印刷なら、版の管理や刷りの段取りが効いてきます。大量生産品は価格と供給で強い一方、仕様変更が早いこともあります。対して老舗は、仕様をむやみに揺らしません。変えるときは理由があり、変えないときも理由がある。そこに信頼が貯まっていくのだと思います。

サステナビリティの観点でも、紙は「使い捨て」に見えて少し違います。繊維の循環、再生紙の技術、森林資源の管理。紙の世界は早くから素材と向き合ってきました。榛原のような店が長く続くためには、仕入れ先や職人のネットワークが健やかである必要があります。結果として、見えない工程が丁寧に守られやすい。目新しさではなく、積み重ねが支える安心感。そんな方向の環境配慮が、現実的なのではないでしょうか。

小さな紙が残したもの。

榛原のメモ帳が今日まで残してきたのは、紙そのものというより、「書き始める前の時間」を尊重する感覚かもしれません。大きな決断や、立派な文章ばかりが言葉ではない。思いつき、引っかかり、まだ名づけられない違和感。そういうものを受け止めるには、画面より紙のほうが向いている場面があるように思います。

日本橋の店が二百年以上続いた背景には、都市が変わるたびに紙の役目を読み替えてきた歴史があります。文化3年(1806)の江戸の机上から、明治の郵便の時代へ。大正12年(1923)の震災と、昭和20年(1945)の焼け跡を越えて、いまの東京へ。激しい変化のなかで、紙は派手に自己主張せず、それでも必要なときに必ず現れる存在でした。メモ帳は、その最小単位の象徴でしょう。

知識として眺めるだけでは惜しいのは、使うことで初めて「わかる」部分が多いからです。ページをめくる指の感覚。書いた線の乾き方。余白の落ち着き。静かな差が、積み重なって生活を支えます。小さな紙に、東京の時間が折りたたまれている。そう言うと少し詩的ですが、案外、事実に近いのではないかと感じます。

コメント