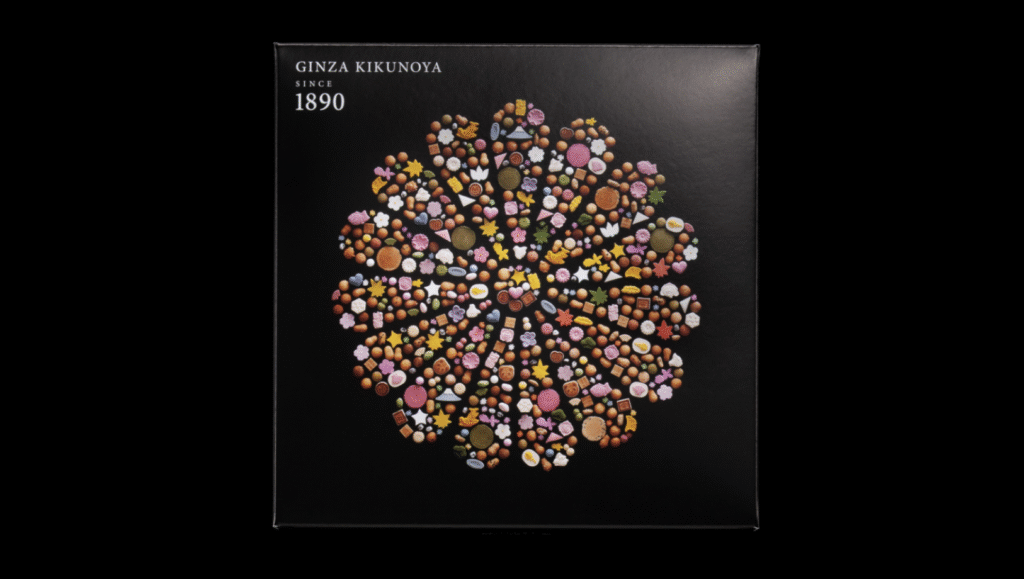

缶を開けた瞬間ひろがる、雅の景色。

菊廼舎(きくのや)の「冨貴寄(ふきよせ)」は、“まず眺めるお菓子”。蓋を開けた瞬間に、色と形がすっと整って立ち上がる。干菓子、落雁、金平糖、豆菓子、あられ。甘いのに軽い。香ばしいのに上品。ひと粒ずつ、ちゃんと個性があるのに、最後の余韻はきれいに一列に並ぶ。これが不思議。冨貴寄は、銀座の老舗和菓子らしい「節度のある華やかさ」を、そのまま缶に閉じ込めたようなお菓子です。手土産、贈答、内祝い。どの場面でも“安心して渡せる顔”をしているのが、強いんですよね。

出典:菊廼舎

明治二十三年、銀座から。

菊廼舎の創業は、明治二十三年(1890年)。東京の空気が、江戸の名残と近代のきらめきを同時に抱えていたころです。銀座は、文明開化の象徴みたいに語られますが、実は“派手さだけでは続かない街”でもありました。身だしなみ、言葉づかい、手土産の選び方。そういう細かな作法が、いちばん厳しく見られる場所。だからこそ、菊廼舎の冨貴寄(ふきよせ)は、甘さの強さよりも、全体の品のよさを大事にしてきたのでしょう。

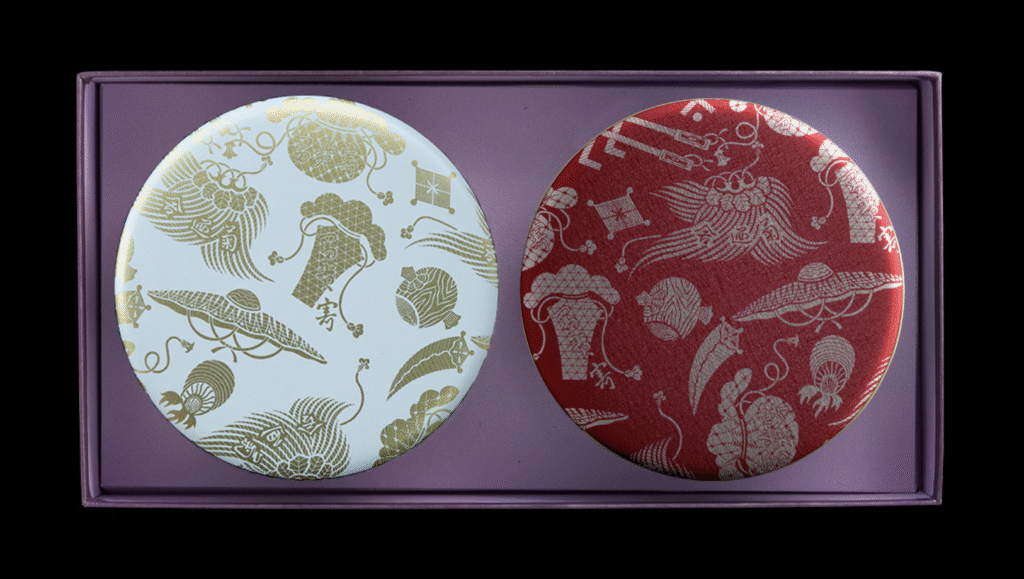

冨貴寄の面白さは、「甘いもの」一本槍ではないところです。落雁のすっと消える口どけ。豆菓子の香ばしさ。あられの軽い歯ざわり。金平糖の“噛む時間”。甘味に寄りかかりすぎず、味のリズムで最後まで飽きさせない。詰め合わせ、というより、ひと缶でひとつの会話。そういう設計です。しかも名前がいい。「冨貴寄」。富と貴を“寄せ集める”。大きな主役ではなく、小さな粒たちの連なりで祝意をつくる。小さな吉祥の集合体。体言止めで言ってしまうと、まさにそれです。

歴史の話を少し。明治天皇(睦仁/むつひと)の時代、社会の仕組みが大きく変わる一方で、暮らしの側では「贈る」「礼を尽くす」の作法が再編集されていきました。大正天皇(嘉仁/よしひと)のころには都市生活が洗練され、贈りものは“派手さ”より“選びの目”を語るようになる。昭和天皇(裕仁/ひろひと)の時代には百貨店文化が成熟し、手土産・進物・内祝いが生活の基本語になっていく。冨貴寄は、そういう時代の変化の中でも、ずっと「控えめで、きちんとしている」を守ってきた。そこが老舗の底力です。

出典:菊廼舎

出典:菊廼舎

ひと粒ずつ、異なる深み。

冨貴寄(ふきよせ)は、食べる順番で印象が変わります。まず甘いものから。次に香ばしいものへ。あるいは、あられから始めて口の中を軽くして、落雁(らくがん)でしゅっと締める。どれでも正解。だから楽しい。ひと粒ずつ味の速度が違うから、ひと缶の中に小さな時間がいくつも入っている。甘さは控えめなのに、物足りなくはない。ふしぎなくらい、落ち着く。冨貴寄のやさしさは、そこにあります。

目で食べる、という点でも強いです。四季の意匠や吉祥の形は、言葉より先に礼を伝えてくれる。しかも缶入り和菓子。持ち運びやすい。日持ちもしやすい。つまり、合理性がちゃんと“品”に見える。ここが銀座らしいところです。

出典:菊廼舎

手土産・内祝い・お礼。いちばん困る場面で、いちばん頼れる。

手土産って、難しいですよね。軽すぎると失礼に見える。重すぎると相手に気を使わせる。冨貴寄(ふきよせ)は、その“ちょうどよさ”が上手です。華やかだけれど、騒がしくない。きちんとしているのに、堅すぎない。贈答用の定番として語られるのは、ちゃんと理由がある。内祝いにも強いですし、ちょっとしたお礼にも使いやすい。缶を開ける動作そのものが、もう小さな演出。受け取った側の表情が、ふっとほどけます。

そして缶は残る。食べ終わったあとも、暮らしのどこかに居場所をつくる。裁縫箱、文房具入れ、小物入れ。贈りものの余韻が、生活の中で静かに続く。これもまた、冨貴寄の強さ。

出典:菊廼舎

皇室の場に通じるのは、“華美ではなく節度”という美意識。

皇室の儀礼や行事を思うと、いつも不思議に感じることがあります。豪華なのに、騒がしくない。格式があるのに、押しつけがましくない。明治天皇、大正天皇、昭和天皇〜と時代が移っても、そこに通っているのは「華美ではなく節度」という美意識です。冨貴寄(ふきよせ)の佇まいも、どこかその系統にあります。派手に主張しないのに、場をきちんと整える。贈りものとして“外さない”理由は、ここにあります。

「冨貴」という言葉は縁起がいいけれど、冨貴寄は富を誇らない。むしろ、富と貴を小さく分けて、丁寧に並べる。ひと粒ひと粒で祝意を作る。集合で祝いを作る。日本の“控えめな祝い方”の見本みたいなお菓子です。

出典:菊廼舎

出典:菊廼舎

老舗は、変えないために、少しずつ変える。

冨貴寄(ふきよせ)は、古いのに古びません。季節の意匠が更新され、缶の世界観が少しずつ今の暮らしに寄り添っていく。それでも芯はぶれない。「控えめで、きちんとしている」。この一点が、ずっと変わらない。だから、外国の方が手に取っても、日本の方が選んでも、どこか安心する。日本文化の入口としての和菓子。銀座の手土産としての定番。贈答用の頼もしさ。冨貴寄は、その全部をやさしく満たしてくれます。

出典:菊廼舎

コメント