![]()

公式ページ(Amazon)を見る

![]()

代表商品をAmazonで見る

小倉屋山本「昆布」〜海から生まれた、旨味の記憶。

大阪・船場。商都のど真ん中で、四百年近くにわたり“昆布の文化”を支えてきたのが小倉屋山本である。昆布を「だし」ではなく「味そのもの」として極めたこの老舗は、海と人、そして旨味の日本史を語る存在だ。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

海の知恵を、食の芸へ。

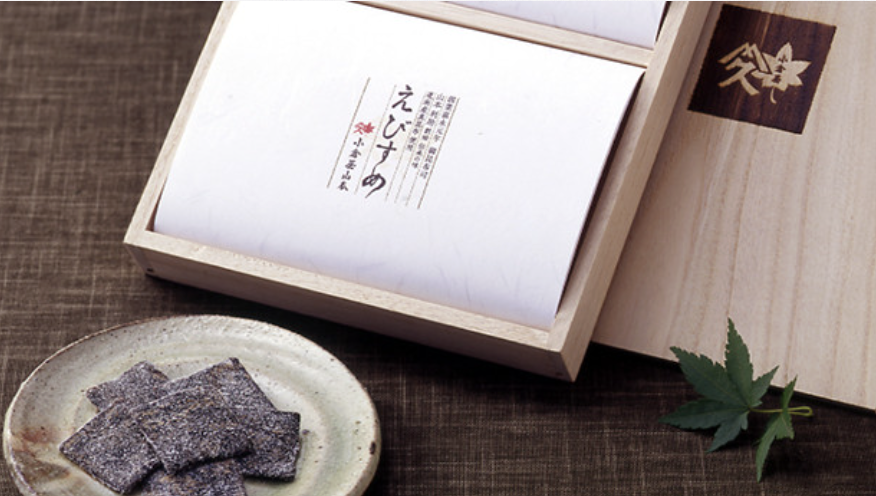

小倉屋山本の看板商品といえば「塩昆布」。だが、その一枚の黒い布のような食材に宿るのは、単なる保存食の技ではない。昆布を煮詰め、塩で締め、旨味を凝縮させ、舌の上でゆっくりほどけていく。その工程すべてに、料理を“演出する”思想がある。小倉屋の昆布は、白飯の供でもあり、贈答の品でもある。海の幸を磨き上げた芸術として、職人たちは今も「味の余白」を追い続けている。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

海の恵みを都に運んだ者たち。

小倉屋山本の創業は、寛文年間(1660年代)。初代・山本利助が、北海道・松前から届く昆布を扱う「昆布商」として大阪・船場に店を構えたのが始まりである。当時、昆布は“北前船”によって日本海を縦断し、北は蝦夷、南は大坂を結ぶ「食の金脈」と呼ばれていた。まだ冷蔵も冷凍もない時代、塩と乾燥によって旨味を閉じ込める昆布は、極めて貴重な保存食であり、上方の料理人たちは競ってその扱いを学んだ。利助はただの商人ではなく、味に対して異常なほどの執念を持っていたという。仕入れた昆布を一枚ずつ光に透かし、厚みと艶、繊維の通りを見極める。品質を吟味する眼は、まるで美術品を扱うようだった。江戸中期になると、武家や公家の間で“献上昆布”として名が知られるようになる。中でも、宮中に納められた「白山昆布」は極上品として珍重され、以後“小倉屋の昆布”の名が定着した。明治維新を経て、時代が西洋化へと傾いても、山本家は“旨味”の価値を信じた。二代目・山本徳兵衛は、昆布を単なる調味ではなく“料理の中心”に据える発想を打ち出し、昆布巻きや佃煮など多様な製品開発を進めた。特に注目されたのが、塩昆布の誕生である。これは徳兵衛が「だしを取った後の昆布を捨てるのはもったいない」と考え、再煮して味付けを工夫したことから始まった。結果、濃厚な旨味と上品な甘みを併せ持つ“食べる昆布”が生まれ、これが後に“小倉屋の代名詞”となる。大正・昭和初期、商都大阪は戦火に見舞われる。多くの老舗が焼け落ちる中、小倉屋も一時廃業を余儀なくされた。だが、三代目・山本吉右衛門は、焼け残った蔵の片隅に残された昆布の香りに希望を見出したという。戦後、彼は“再生の味”を掲げて塩昆布を復活。炊きたての白飯とともに味わうあの濃厚な香りは、焼け跡の町に“生きる旨味”を届けた。昭和後期には「えびすめ」「都昆布」など新しい形の商品を次々と生み出し、家庭の味から贈答文化へと進化させる。平成に入ると、料亭や百貨店とのコラボレーションが始まり、昆布は再び“高級食文化”として再評価されるようになった。令和のいま、七代目・山本博之はこう語る。「昆布は、日本の海が生んだ詩です。私たちは、その詩を読む仕事をしている。」四百年のあいだ、彼らが商ってきたのは“海そのもの”であり、旨味の物語そのものだった。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

旨味は、沈黙の味。

小倉屋山本が追求してきたのは、声高に主張しない味だ。昆布の旨味は、舌の奥で静かに広がり、他の味を引き立てながら消えていく。だしとして使えば料理の骨格になり、塩昆布として食べれば余韻を残す。職人たちは「味の主役ではなく、舞台そのものを支えること」を誇りとしている。これは、華美を避けて本質を磨く上方文化の象徴でもある。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

黒の中にある、光。

小倉屋の塩昆布は、一見するとただの黒い小片だ。だがその黒の奥には、艶、照り、しっとりとした質感の違いがある。炊き上げる温度、煮詰める時間、仕上げの塩分量――そのすべてを五感で計る。光を吸い込みながら微かに反射する“黒の美”は、まるで漆のようだ。「黒を美しく見せる」こと。それが小倉屋の審美眼であり、味わう人の所作までも美しくする。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

伝統を、日常に持ち帰る。

近年、小倉屋山本は若い世代にも人気を広げている。おにぎり、パスタ、チーズとのペアリング――“昆布の再解釈”がSNSで話題となり、海外の食通からも注目を集めている。だが、変わらないのはその哲学だ。どんな食材と合わせても、昆布が主張するのではなく“背景になる”。それが、四百年続いた上方の粋である。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る

ひとつまみの記憶。

小倉屋の昆布を口にした瞬間、誰もが「懐かしい」と感じる。それは味覚の記憶というより、心の記憶である。海の香り、台所の湯気、母の手。昆布は時間を超えて、人の原風景に触れる。小倉屋山本の塩昆布は、ひとつまみで“日本の味”を思い出させる。味わいとは、国の記憶である――その言葉が、彼らの仕事を最もよく表している。

公式ページ(Amazon)を見る

代表商品をAmazonで見る