気配の和菓子。

和菓子は、ときどき「味」より先に「気配」が来る。包みをほどいた瞬間の温度、紙の擦れる音、蒸気の残り香。塩瀬総本家の「志ほせ饅頭」は、まさにそのタイプだと思う。

饅頭は甘い。けれど、甘さを押し出して場を沸かせる菓子ではない。むしろ逆で、気持ちを少し落ち着かせ、会話の速度を整えてくれる。口どけが早いのに、印象は長い。不思議な余韻。

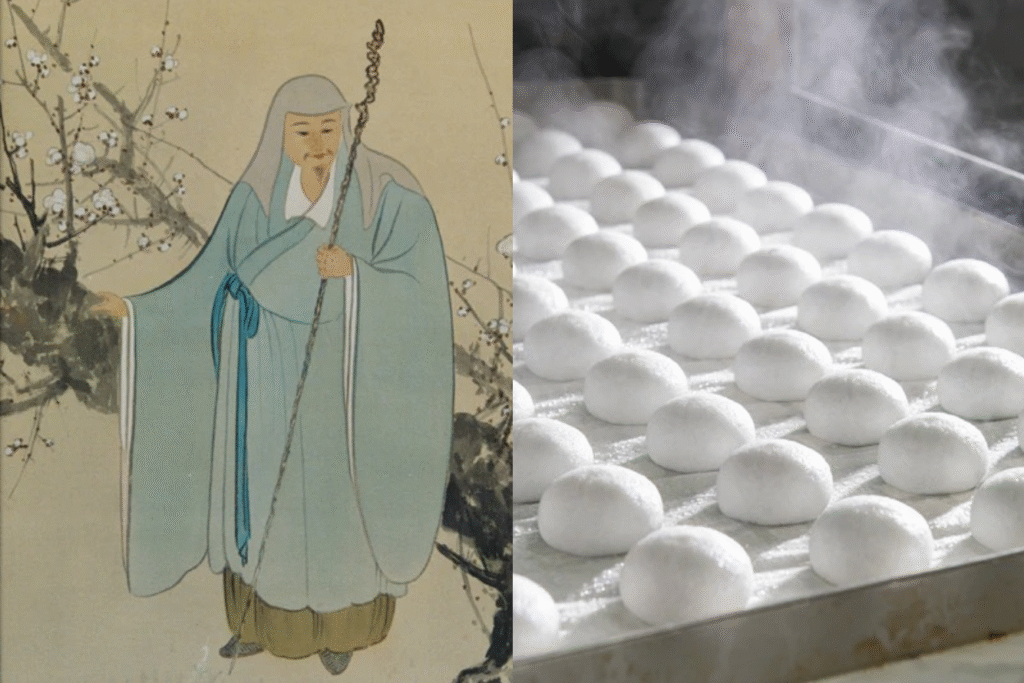

創業を1349(貞和5)に置くと伝えられる塩瀬総本家は、蒸し菓子という素朴な技に、礼のかたちと都市の暮らしを重ねてきた。派手な逸話より、確かな所作。志ほせ饅頭は、その積み重ねの“静かな形”として、いまも息をしている。

出典:塩瀬総本家

蒸す、という贅沢。

饅頭の話をすると、いきなり“湯気”が立ち上がってくる。焼くでも、煮るでもない。蒸す。火と水のあいだに置かれた、柔らかな方法だ。

塩瀬総本家の起こりとして語られるのは、南北朝の京都。1349(貞和5)、建仁寺の僧・林浄因(りんじょういん)が、中国の点心文化に学んだ蒸し菓子を、日本の口に合わせて整えた——という伝承が核になっている。建仁寺の第35世住持とされる龍山徳見(りゅうざんとっけん)の周辺で工夫が進んだ、とも言われる。細部は史料の読み方で揺れうるが、「禅院と菓子」が結びついている点は確かに面白い。

1392(明徳3)に南北朝が合一し、室町幕府の足利義満(あしかがよしみつ)が政治と文化の中心を京都へ引き寄せていく。寺院は学びの場であると同時に、贈答と社交の回路にもなる。そこで菓子は、腹を満たすものから、場を整える“道具”へと役目を増やしていった。小さく、汚れず、手渡しやすい。饅頭の造形が、そのまま礼に接続していく。

1467(応仁元)に応仁の乱が始まり、都は荒れる。けれど文化はしぶとい。戦乱ののち東山文化の気配が濃くなると、足利義政(あしかがよしまさ)の周辺で「取り合わせの美」が重んじられる。茶の湯が“品の編集術”として成熟していく過程で、菓子は必ず席に呼ばれる。村田珠光(むらたじゅこう)、武野紹鷗(たけのじょうおう)、千利休(せんのりきゅう)へと連なる系譜のなかで、甘味はただ甘いだけでは許されない。口を潤し、心を整え、会話に余白をつくること。饅頭の役割が、ぐっと高度になる。

1603(慶長8)に徳川家康(とくがわいえやす)が幕府を開き、都市の礼節が制度として固まっていく。1635(寛永12)の参勤交代は、贈答文化を巨大にした。菓子は旅の土産であり、挨拶であり、関係を結び直す“封書”でもある。蒸し菓子は日持ちや運搬の条件が難しい分、手渡す側の段取りと気遣いがそのまま表に出る。そこが、良い。渡す人の姿勢が、菓子に映る。

近代に入ると、甘味をめぐる条件が変わる。1868(明治元)以後、都市の流通は加速し、百貨店文化が贈答の作法を整えていく。1914(大正3)に東京駅が開業し、人の移動はさらに増える。関東大震災1923(大正12)、戦禍1945(昭和20)——都市が傷ついた時代にも、菓子は“平常”の象徴として求められた。余計な装飾を抑え、蒸し上げ、包み、渡す。淡々としているのに、なぜか心に残る。志ほせ饅頭の強さは、きっとそこにある。

出典:塩瀬総本家

出典:塩瀬総本家

皮と餡の、まじめ。

志ほせ饅頭を語るとき、いちばん大事なのは“釣り合い”だと思う。甘さ控えめ、という言い方では足りない。皮と餡の比率、蒸し上がりの含水、歯の入り方。設計の話になる。

まず皮。小麦粉を軸にした生地は、蒸すことで香りが立つ。焼き菓子の香ばしさとは違う、湯気の甘い匂い。手で割ると、繊維がふわりとほどける。指先に残る、ほんのわずかな粉の気配。その“軽さ”が、餡の濃度を受け止める土台になる。

餡はこし餡が基本。粒の主張を消し、舌の上で滑らかにほどけるように整えられている。ここで重要なのが密度だ。ゆるすぎれば皮に水分が移って輪郭がぼける。固すぎれば口どけが遅れ、蒸し菓子の良さが消える。志ほせ饅頭は、その中間の“ちょうどよさ”を狙ってくる。口に入れた瞬間は形があり、数秒後に消えていく。余韻だけが残る。そういう消え方。

音もある。包丁を入れたときの「すっ」とした感触。手で割ったときの、かすかな湿り気。噛むというより、押しつぶすようにしてほどける感じ。湿度が高い日と、乾いた日でも表情が変わる。菓子が空気を読んでいる——そう思わせる瞬間がある。

出典:塩瀬総本家

贈るとき、場がやわらぐ。

志ほせ饅頭が似合うのは、「急がない」場だ。茶の湯なら、濃茶の前の菓子として、懐紙に載せる所作がきれいに決まる。帛紗さばきのあと、静かに菓子を取り、口に運ぶ。その数十秒で、席の空気がふっと柔らかくなる。

贈答でも同じ。派手な菓子はその場を明るくする。志ほせ饅頭は、その場を落ち着かせる。受け取った人が、「あとでお茶を入れよう」と思う余白が生まれる。慶事にも弔事にも寄り添えるのは、この“余白の性格”ゆえだろう。

和菓子の礼法は難しく見えるけれど、実際はとても親切だ。手を汚しにくい、匂いが強すぎない、口の中に残り続けない。相手と話すための配慮が、菓子の形に入っている。志ほせ饅頭は、その配慮が長く積み重なったタイプの菓子。だから、きちんとした席ほど自然に馴染む。

出典:塩瀬総本家

出典:塩瀬総本家

出典:塩瀬総本家

同じにする、という技。

菓子は生き物だ。小麦粉の状態、餡の炊き上がり、蒸し器の機嫌。昨日と今日で空気が違う以上、何もしなければ必ずブレる。だから老舗の品質管理は、「機械で揃える」より前に「判断で揃える」になりがちだ。

蒸しは時間だけでは測れない。湯気の回り方、蓋を開けたときの香り、皮の張り。目と鼻と手で決める。再現性とは、数字の同一性というより、仕上がりの人格を同じにすること。そこに職人の経験がいる。

もう一つ、持続の話。小豆や小麦、砂糖は、産地や収穫で表情が変わる。長く続く店ほど、原料の変化を“変化のまま”受け止め、味の中心だけを守る工夫を重ねてきたはずだ。菓子が自然に寄り添う、というのは、こういうことでもある。

包装もまた品質だ。湿気を抱きやすい蒸し菓子は、香りと水分の守り方で寿命が変わる。食べる側が無理なく扱えるようにする。ここにも、老舗らしい静かな親切がある。

出典:塩瀬総本家

出典:塩瀬総本家

出典:塩瀬総本家

甘さの奥に、礼。

志ほせ饅頭の魅力は、食べた瞬間の派手さではない。口どけのあとに残る、ほんの短い余韻。湯気がほどけて、餡が消えて、気持ちだけが整う。そういう終わり方だ。

歴史を背負った菓子は、ともすると重くなる。けれど、塩瀬総本家の饅頭は軽い。古いのに、軽い。おそらくそれは、古さを“権威”として振り回さず、“使い方”として更新してきたからだろう。茶の湯の席でも、家の机でも、旅先の宿でも。どこに置いても邪魔をしない。むしろ、場が少し整う。

蒸し菓子の湯気は、目に見えない。香りだけが残り、すぐ消える。けれど、その消え方が美しいと、人は忘れない。志ほせ饅頭は、そういう記憶の作り方を知っている。手のひらに収まる湯気、心に残る礼。そんな菓子だと思う。

出典:塩瀬総本家

コメント